サイト内の現在位置を表示しています。

コロナ禍で加速したドライブスルー利用、国内・海外の最新事例とは

“これからの飲食店DXの教科書”著者、DXサービスの代理店販売事業を展開するマーケターが語る「飲食店DX」について2024年03月05日 カテゴリ:コラム

執筆者:株式会社Core Driven 代表取締役 吉田 柾長氏

ドライブスルーの市場動向

ドライブスルーは、新型コロナウイルスの影響を受けて大きな発展が見られています。特に2020年の春に発令された最初の緊急事態宣言から1年は、ドライブスルーの利用が飛躍的に増加。飲食業界以外でもスーパーマーケット、百貨店、クリーニングサービスなど、多岐にわたる業種で売上の大きな一助となりました。外出自粛が求められる中で、消費者にとっての安全性と利便性が、ドライブスルー利用を加速させた背景にあります。

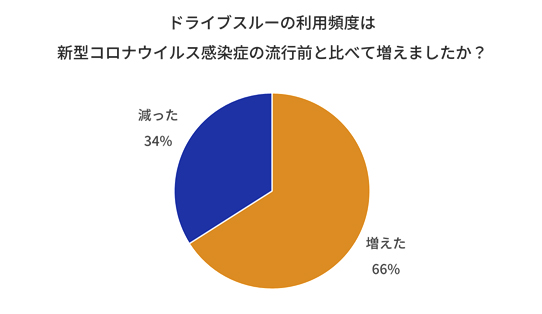

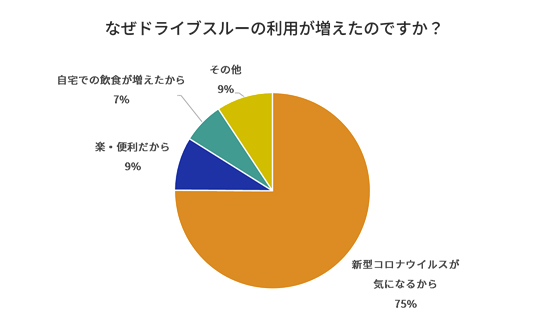

ナイル株式会社による調査では、コロナ禍を受けて66.0%の人がドライブスルーの利用頻度が増えたと回答しています。主な理由としては、新型コロナウイルスへの懸念が75.1%で最も多く、利便性や自宅での飲食増加も理由に挙げられました。同調査ではドライブスルーでのPCR検査に対する興味も高く、65.2%の人が利用してみたいと回答しています。コロナ禍が人々の生活様式や消費行動に与えた影響を浮き彫りにしており、調査結果からもドライブスルーの利用拡大が見られます。

品質の課題を技術でカバー、国内での最新事例

ドライブスルーの利用者が増えた一方で、ドライブスルーの利用者獲得を巡る飲食店の競争も激化しています。従来の利便性と安全性に加え、それぞれの店舗が工夫を凝らして独自のサービスを提供するようになりました。新メニューの開発や提供スピードの改善、事前注文システムの導入など、その戦術は多岐にわたります。

例えば、某外食企業が2022年9月にオープンした新店舗では、揚げ物のドライブスルーを取り入れ、成功させました。揚げ物とドライブスルーは相性が悪いとされ、イートインのように注文が入ってから揚げるのでは、車内のお客さまを長く待たせてしまいます。そこで揚げ物の品質維持に焦点を当て、揚げてから少し時間を置いても品質が落ちないような保温技術の向上や、油の酸化を防ぐ機械導入により、揚げ物特有の品質問題に対処したのです。

通常、ドライブスルーでの提供では鮮度と品質の維持が問題となることが多く、購入者が食べるタイミングによっては商品の状態変化が起き、顧客体験が下がるリスクがあります。ドライブスルー利用の満足度を改善し、かつ安定させる効果的な取り組みです。

他にも全国に店舗展開する某大手外食企業では、2023年6月に新業態としてドライブスルー店舗をオープン。利用シーンに焦点を当て、車内での食事のしやすさを考慮した新たなサイドメニューの開発に注力しました。他にも容器を縦長のカップ型にすることで車内でもこぼれにくく、またカップ型の容器はドリンクホルダーにも収まります。この商品は顧客体験を向上させるだけでなく、新たな消費体験として大きな注目を集める、プロモーション効果の大きいものでした。コロナ禍が落ち着いた後でも、ドライブスルー利用者の獲得を十分見込んでいることが伺えます。

このようにドライブスルー利用者獲得の工夫はさまざまあり、ドライブスルーの導入が飲食店にとって顧客の利便性を高めるだけでなく、品質と安全性を保ちながら新たな顧客層を開拓し、売上を増加させる有効な戦略であることが示されています。

AIやデジタル技術を駆使した海外の最新事例

海外のドライブスルー戦略においても、AIやデジタル技術を駆使したサービス革新が進んでいます。

アメリカでは、某大手ハンバーガーチェーンと音声認識技術を専門とする企業の提携により、AIを活用したドライブスルー顧客体験の向上と、業務効率化が実現されようとしています。AIがスタッフにかわって注文受付をすることで、ミスなく正確に注文を聞き取り、オペレーションも効率化する狙いです。またAIの導入により、24時間無休のドライブスルー運用が実現可能になりました。25言語に対応しており、多言語対応による顧客拡大も期待できます。同社は2024年末までにドライブスルーを備えた100店舗以上でAIを導入し、注文処理を自動化する計画です。実現されれば、今後のドライブスルー体験にますます期待が高まることでしょう。

また、同じくアメリカを中心に展開する他の某ハンバーガーチェーンでは、新たに「バーチャル・ドライブスルー」店舗をテキサス州ヒューストンにオープンしました。バーチャル・ドライブスルーは注文から提供までをDX化した新しい店舗形態で、注文や支払いの全てがオンラインで完了するため、従来のように店舗に専用窓口、レーン、マイクなどの設備投資が不要な点も魅力です。顧客とスタッフとのやり取りがないので注文ミスがほぼ発生せず、そのためキッチンも少数のスタッフで調理作業に専念できます。これまで発生しがちであった、接客とキッチン間のオペレーションの乱れが大幅に削減されるのです。

そして注文受付や商品提供管理のシステム連携により、利用者はウェブサイトやアプリでリアルタイムに注文状況を追跡可能です。同システムでは注文履歴とキッチンの進行状況を常に把握し、すべての作業工程を定量化。次の注文にかかる時間を高い精度で算出しお客さまに提供することで、利用者は店への到着時間を調整し、少ない待ち時間で商品を受け取れる仕組みです。これまで課題になっていたドライブスルーの待ち時間が、DXにより解決された素晴らしい事例といえます。

ドライブスルーの導入準備と注意点

国内外で発展を見せるドライブスルーですが、導入にあたっていくつかポイントがあります。

まず前提として、ドライブスルーは専用設備がなくとも、電話やインターネットを通じて受けた注文を、店舗前や駐車場で直接顧客に提供することで実現が可能ではあります。飲食店営業許可を持っていれば、追加の許可を得ずにドライブスルーサービスを開始できます。ただし、ドライブスルー導入の効果をより高めるためには、利用者が車に乗ったまま注文するためのオペレーション構築、また駐車場の混雑緩和策など事前調整が欠かせません。

また、ドライブスルー限定の商品や特定の条件に当てはまる商品には、一定の制限があります。作り置きの惣菜、冷凍食品、菓子類、アルコール等が含まれ、これらを販売する場合には追加の許可が必要となる可能性があります。すでにテイクアウトやデリバリーサービスを提供している場合でも、ドライブスルーを始める際には保健所に相談することが推奨されています。詳しい情報は、保健所や関連機関に直接確認すれば問題ありません。

そしてドライブスルー向けの物件選びには、広いスペースだけでなく、周囲への影響を最小限に抑える立地が望ましいです。理想的なのは「ロードサイド物件」で、主要道路や交通量の多い地域に位置し、自動車でのアクセスが容易な設計が特徴です。商圏は移動時間で約10〜15分の範囲が目安とされ、立地とメニューの相性も考慮する必要があります。また、集客時の視認性を高めるために、店舗横を走行する車から見えるサイズの看板設置も重要なポイントです。

アフターコロナの戦略として要注目の領域に

このように、ドライブスルーはコロナ禍の影響を受けて飲食業界における重要なトレンドとなり、技術革新も起きたことでさらに効果的な位置付けの戦略となっています。導入済みの店舗では顧客満足度のさらなる向上とリピート率の増加を期待でき、未導入の店舗にとっては顧客基盤を広げ、売上を伸ばす有望な手段となり得るでしょう。今こそドライブスルーのサービス改善や新規導入を検討することで、今後の事業成長に大きな効果をもたらす可能性があるのです。

今回は株式会社Core Driven 代表取締役 吉田氏にドライブスルーの事例と活用に関するテーマで執筆いただきました。

本コラム内で取り上げているドライブスルーに関するソリューションはNECプラットフォームズにて提供しております。

株式会社Core Driven

代表取締役/CEO 吉田 柾長氏

株式会社ぐるなびの営業部にてセールス・カスタマーサクセス、企画部ではマーケティングとプロジェクトマネジメントを経験。

その後、株式会社アスラボにて、自社ITサービスを導入した横丁を全国にプロデュースする事業の経営企画とマーケティングを兼任。

2020年4月に飲食業界専門マーケターとして独立、同年8月には株式会社スペリアルを取締役COOとして共同創業し、飲食店を経営。

2021年9月に株式会社Core Drivenを代表取締役として創業、DXサービスの代理店販売事業、飲食店のプロデュース・運営代行事業を展開。飲食店とIT企業、どちらの立場にも寄り添ったスタンスで飲食業界のアップデートに取り組む。

他のコラムを読む

出典:ナイル株式会社「ドライブスルー利用について調査」

出典:ナイル株式会社「ドライブスルー利用について調査」