サイト内の現在位置を表示しています。

アフターコロナのフードデリバリーを成功に導くためのDX導入とは

“これからの飲食店DXの教科書”著者、DXサービスの代理店販売事業を展開するマーケターが語る「飲食店DX」について2023年12月05日 カテゴリ:コラム

執筆者:株式会社Core Driven 代表取締役 吉田 柾長氏

フードデリバリーの市場動向と変化

飲食業界におけるデリバリー市場は、技術進展や在宅勤務の普及、単身世帯の増加により拡大を続けてきました。一方で、競争激化やコロナが与える社会への変化に伴い、多くの飲食店が課題に直面しています。本記事では、市場の現状、課題、デリバリー戦略のポイントを詳しく掘り下げます。

サカーナ・ジャパンのレポートによると、2022年の外食・中食市場は2019年比で10.4%減少しましたが、デリバリーは85%の大幅増を遂げ、市場規模は7754億円に達しました。

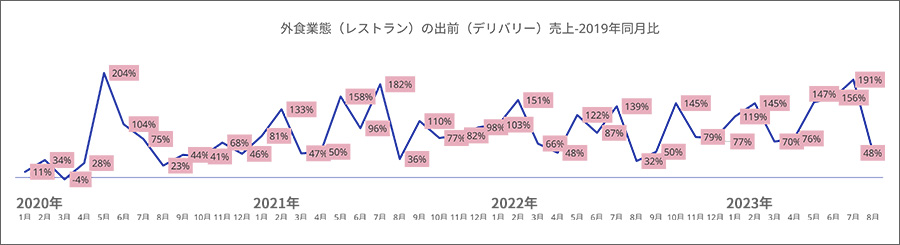

月ごとの推移について、デリバリー増加のピークは2020年5月で、新型コロナウイルスの影響を受ける前の2019年同月比で204%増、その後も2ケタ増が続いており、コロナ禍を経て市場が拡大してきた動向が見て取れます。

- ※小売店、弁当・惣菜店、自動販売機、学食・社食を除くレストラン業態(宅配ピザ含む)における宅配

UberEats(ウーバーイーツ)などのプラットフォームの台頭が市場に与えた影響は大きく、多くの店舗がデリバリーに取り組み、また多くの消費者がデリバリーを利用するようになっています。

飲食店はデリバリーサービスの導入により立地の制約を受けず、これまで接点のなかった顧客層へのアプローチが可能になり、コロナ禍における飲食店経営の生命線となっていました。

一方で、コロナ禍の落ち着きや外出自粛傾向の弱まりでイートイン需要が回復し、デリバリー市場の拡大が鈍化、または縮小する可能性もあります。

コロナ禍に合わせてデリバリーに注力してきた企業は、市場を冷静に分析しながら店舗全体の戦略を見直す時期に差し掛かっています。

国内外の事例にみる、デリバリー戦略の技術革新

デリバリー市場拡大の背景には技術革新があり、注文・調理・配達・受け取りの一連の流れは高度なIT技術により実現されています。DXと密接なデリバリー戦略だからこそ、さらなる技術革新の可能性を秘めており、海外、国内で先進的な事例が生まれ始めています。

例えば中国のフードデリバリー大手「美団(メイトワン)」は、その独自性で注目を集めています。美団の特筆すべき点は、高度に最適化された配達ルートアルゴリズムです。このアルゴリズムは、交通状況、注文の密度、配達員の位置など複数の要因をリアルタイムで分析し、最も効率的な配達ルートを計算します。これにより、配達時間の短縮とコスト削減が実現し、顧客満足度の向上に寄与しています。

世界展開している宅配ピザチェーンではオンラインと店舗での決済を1つのプラットフォームに統合することで、お客さまにとっては決済方法の多様化や決済情報保存による手続きの簡易化、店舗にとっては業務効率化や売上管理の精度向上などを実現しました。

また出前館では、自治体や企業と連携しドローンを使用した配達サービスの実証実験を行っています。配達の迅速化と効率化、自転車やバイクより広い地域への配達、配達員不足を補う方法として期待されています。また同社はロボットにより、高層ビルやオフィスにおいて、ロビーまで降りずに指定フロアで受け取れるラストワンマイルの配達など、DXによる先進的な取り組みを行っています。

他にもさまざまな技術革新が起きており、飲食業界におけるデリバリーサービスの品質と効率を大幅に向上させる見込みがあります。今後はAI技術の積極的な活用などにより、顧客ニーズに迅速に対応し、満足度を高める可能性もあるでしょう。デリバリー戦略は、さらに多くの飲食店にとって必要不可欠なものになるかもしれません。

デリバリー戦略の課題と、求められるイートインとの両立

デリバリー市場の拡大と革新により、多くの店舗が売上維持に活路を見出してきました。一方で、参入店舗が急増したことで競争も激化しており、市場内での差別化は容易ではありません。

まずデリバリーの注文獲得に注力する必要があります。良い品質でありながら食材原価は極力抑え、商品を可能な限り早くお客さまに届け、大量の注文に安定して対応しなければなりません。

プラットフォーム手数料や食材原価高騰など利益を圧迫する諸要因がある中で、高い利益率を確保するのは至難の業です。利益率は低くても、数を稼いで利益を生み出す戦いに迫られている企業がほとんどです。

また、前述したイートイン需要の回復により、イートイン対応とデリバリー対応のバランスの見直しが急務となっています。イートインとデリバリーはそれぞれの注文傾向に差異があることが多く、人員体制や発注サイクルの構築に大きな影響を与えます。市場の変化に対応しなければ人手や食材が瞬間的に足りなくなるリスクがあり、利益を最大化するために変化を察知しながら傾向を冷静に掴んで対策を考えていく必要があります。

とはいえ、メニュー構成や人員体制、発注サイクルの見直しは、従来の方法では限定的になる可能性が高いです。

そこでITツールなどのDX導入が効果的になります。技術革新をいち早く取り入れることで、競争の激しい市場において差別化を図り、注文獲得と利益改善の見込みが高まっていくのです。

デリバリー戦略を成功に導くDX導入のポイント

大雑把にDXを進めれば良いわけではなく、まずは管理の土台を作ることが最重要、その次に細かいオペレーションの改善を実施するべきです。

まず管理面において、デリバリーとイートインの管理を一元化しているかどうかで、オペレーション改善の質に大きな差が出ます。管理には大きく、「注文管理」と「売上管理」があります。

「注文管理」はお客さまからの注文を把握、調理と提供までの管理を指します。注文管理が一元化されておらず、イートインとデリバリーで違った方法で注文情報がキッチンに伝わっていると、デリバリーの注文をPOSに手入力で打ち直す…など非効率が生じる可能性が高いです。

「売上管理」は商品情報、注文情報、顧客情報の管理を指します。イートインとデリバリーで売上管理を分けている場合、それぞれ個別にデータが蓄積されてしまい、両立させるための分析が困難です。

こうした管理を一元化するために、POSシステムとデリバリーシステムの連携が効果的です。連携により、デリバリープラットフォームの売上もオーダーエントリーシステムで入力した注文と同じように管理ができ、注文管理が効率的になります。また、POSに一元化されたデータが蓄積されることで売上動向の分析や需要予測を行う精度が上がり、利益を最大化させる体制構築を実現できます。

管理の土台ができた上で、イートイン注文とデリバリー注文の両方を最大限捌くためのシフト組みや採用教育、メニュー構成や使用食材の最適化、発注と在庫管理の見直しなど細かい点まで改善していきます。その他にも配達をプラットフォームに頼らない自社対応で利益率の改善を狙う、また決済方法の多様化による顧客満足度向上など、DXが経営を改善していく余地は多分にあります。

これらのオペレーション改善策を講じることで、飲食店はデリバリーサービスの成功を収め、激しい競争の中で差別化を図れるようになるのです。適切なテクノロジーの活用と管理精度の向上が、その鍵となるでしょう。

- ※掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

今回は株式会社Core Driven 代表取締役 吉田氏にフードデリバリーのDXに関するテーマで執筆いただきました。 本コラム内で取り上げているPOSシステムとフードデリバリーシステムの連携ソリューションは、NECプラットフォームズにて提供しております。

ぜひ、お気軽にお問い合せください。

株式会社Core Driven

代表取締役/CEO 吉田 柾長氏

株式会社ぐるなびの営業部にてセールス・カスタマーサクセス、企画部ではマーケティングとプロジェクトマネジメントを経験。

その後、株式会社アスラボにて、自社ITサービスを導入した横丁を全国にプロデュースする事業の経営企画とマーケティングを兼任。

2020年4月に飲食業界専門マーケターとして独立、同年8月には株式会社スペリアルを取締役COOとして共同創業し、飲食店を経営。

2021年9月に株式会社Core Drivenを代表取締役として創業、DXサービスの代理店販売事業、飲食店のプロデュース・運営代行事業を展開。飲食店とIT企業、どちらの立場にも寄り添ったスタンスで飲食業界のアップデートに取り組む。

他のコラムを読む

出典元:Circana, サカーナ・ジャパン

出典元:Circana, サカーナ・ジャパン