サイト内の現在位置

2023年8月10日 オフィスコミュニケーションコラム

Web会議やチャットは一元管理が重要? コミュニケーションツールの選び方

コミュニケーションツールの比較で見落とせない「既存PBXとの連携」とは働き方の変化からここ数年で、Web会議やチャットといったコミュニケーションツールの導入が飛躍的に進んでいます。

まだ導入していない企業ではそろそろ本腰を入れて導入を考え中、すでに数年間利用している企業では課題が見え始めツールの見直しを考え中、といった状況ではないでしょうか。

そこで今回は、Web会議やチャットが当たり前になった今だからこそ、改めてコミュニケーションツールの比較ポイントと利用者と管理者ともに効率化できるコミュニケーションツールの一元管理についてみていきましょう。

Web会議、チャットツールを選ぶときに考えるべきこと

Web会議やチャットといったコミュニケーションツールを選ぶ際には、以下のポイントをおさえて考えることをおすすめします。

(1)自社に最適な規模のサービスかどうか

コミュニケーションツールは、多機能で高価格、シンプルで低価格なものなどさまざまです。

さまざまなサービスを知ると「あの機能もこの機能もあったら便利だな」と考えてしまいますが、機能が多ければ多いほどいい、というわけではありません。たとえば、200人規模の会社が1,000人まで利用できるサービスプランに申し込んでも、使わない機能がたくさんあってもったいなかった、なんてこともあります。

(2)利用する人数

コミュニケーションツールに登録できる人数の上限・下限が自社に最適かどうかはもちろん、Web会議であれば最大1会議室に何人参加できるのか、ウェビナーのような数百人規模の開催が可能かどうかも確認する必要があります。

また、利用申込の単位についても確認しましょう。たとえば、10名単位での申し込みが必要なサービスは、1名単位で追加したい小規模企業には合わないですよね。

(3)通信の安定性・セキュリティ面で安心できるか

毎日使うコミュニケーションツールですから、通信の安定性とセキュリティ面で安心できるかどうかはとても大切なポイントです。コミュニケーションツールから情報漏洩が起こるなんてことはあってはならないですよね。

サービスを提供する企業への信頼や実績を考慮するとともに、自社の環境で一度使ってみて使用感を確認できるデモやトライアルを活用しましょう。

(4)使いやすさと管理のしやすさ

コミュニケーションツールは、利用する従業員が直感的に使いこなせることが大切です。

説明を聞かないと使いこなせなかったり複雑な操作があると利用頻度が減ってしまいます。また、管理面において契約や利用者変更の手続きなど、自社にとってハードルなく運用できるかという点も考慮する必要があります。

(5)コミュニケーション手段全体の総コストが削減できるか

ツールは一度導入したら少なくとも3~5年は利用する企業が一般的です。

コストを考える際には「毎月のサービス基本料金+アカウント利用料(利用する人数分)」を想定利用年数で考えます。それとともに、導入するサービス単体だけでなく、たとえば「Web会議とチャットツール料+オフィスで使っている電話(ビジネスフォン)料+ファイル共有のサーバ利用料」など、[従業員がコミュニケーションを取る手段の費用]をすべて合計するなど、広い視野でとらえるようにしましょう。

なかでも(5)のコスト面を考えることはとても重要です。

コミュニケーションツール単体でなく、会社全体のコミュニケーション環境の業務効率化・コスト減を常に意識すると、自社にとって最適なコミュニケーションツールを選択できるはずです。

コミュニケーションツールを機能比較するときのポイント

では、コミュニケーションツールを選ぶ際、どのように比較すればよいでしょうか。

ほぼすべてのコミュニケーションツールでビデオ会議やチャット機能が利用でき、細かい機能の差(何人利用できるか、録画機能の有無など)はありますが、実際には大きな差分がないのが現状です。

明確に必要な機能があれば比較する意味がありますが、そうでない場合、細かい機能差分を比較しても、なかなか選ぶ決め手を見つけるのは難しいでしょう。

だからこそ重要なことは、そのサービスが持つ大きな特徴を明確にし、それが必要かどうかを判断していくことです。このポイントこそがコミュニケーションツールを選ぶ際の最初の選別方法になります。

以下は、よくあるコミュニケーションツールと、NECプラットフォームズのコミュニケーションツール「UNIVERGE BLUE(ユニバージュ ブルー)」の機能比較です。UNIVERGE BLUEは「既存PBXとの連携ができる」という他社とは異なる大きな特長があります。

| ビデオ会議/画面共有 | チームチャット | ファイル共有 | 既設PBXとの連携 | |

|---|---|---|---|---|

| A社 | ○ | ○ | ○ | 複雑な設定が必要 |

| B社 | ○ | ○ | × | × |

| C社 | ○ | ○ | × | × |

| UNIVERGE BLUE | ○ | ○ | ○ | ○ |

既存PBXとの連携ができると、コミュニケーションツール上で会社にある固定電話と同じように通話ができるようになります。内線番号による通話や保留・転送・会社/部門の代表着信への応答などがツール上で可能です。

NECプラットフォームズのコミュニケーションツール「UNIVERGE BLUE」は、ビジネスフォン UNIVERGE Aspire WX plus/Aspire WXと連携するので、UNIVERGE BLUEアプリをインストールしたパソコンやスマートフォンがオフィスの固定電話と同じように利用できます。

コミュニケーションツールは一元管理で効率が上がる

ビジネスにおける電話の役割は大きく、今も多くの企業で通話機能が豊富なオンプレミスPBX/ビジネスフォンが使われています。

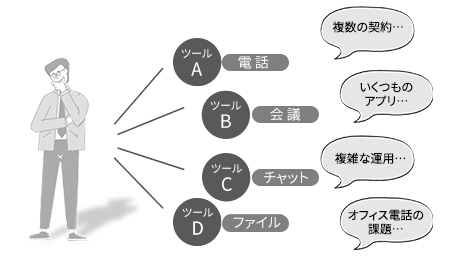

その一方で、働き方の変化からコミュニケーションツールの導入が急速に進んでいる結果、コミュニケーションツールと会社の通話環境が分離され、連携せずに使っているという企業が数多くあります。

毎日、複数のアプリを立ち上げている方も珍しくないですよね。

「会社宛ての電話はオフィスの固定電話で、内線通話はツールAで、Web会議はツールBで、ファイル共有はツールCで」といった単独ツールの使いこなしは、利用面・管理面どちらにおいても効率的ではないでしょう。

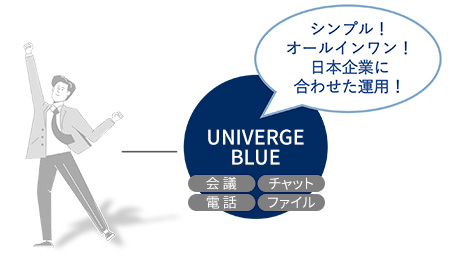

ツールは単独より連携させた方が効率が上がります。

UNIVERGE BLUEは既存PBXと連携ができるからこそ、UNIVERGE BLUEの画面ひとつで内線通話、Web会議、チャット、ファイル共有すべてを使うことができるので、コミュニケーションをより効率的に行えます。

UNIVERGE BLUE CONNECT の画面イメージ

一元管理はシステム担当者にとってメリットが大きい

このような通話、Web会議、チャット、ファイル共有の一元管理は、利用する従業員一人一人の業務を効率化するのはもちろん、ツール導入を任されている総務・システム部門の管理工数削減にも大きく貢献します。

ツールを別々に管理している場合、利用契約、利用者の追加や変更などの手続き、機能面の問い合わせなど、当然ツールごとにそれぞれの会社にコンタクトをとる必要があります。毎月の費用処理もツールごとに必要になりますよね。

コミュニケーションツールが一元管理できていれば、契約、手続き、問い合わせ、支払いなどのすべてを一本化できるので、管理工数を大幅に削減できます。

UNIVERGE BLUEであればこの一元管理が可能なので、ツールの運用・管理を簡素化したい担当者の方はぜひ気軽にお問い合わせください。

オススメ記事

クラウドサービスからビジネスフォンの機能まで、スマートフォンの内線化方法をまとめてご紹介

スマホ内線化の方法はシンプルに選ぶ! よくある要望4パターンを解説

フリーアドレスを成功させるには代表着信応答の課題をクリアすることがポイント

フリーアドレスは電話が課題? メリット・デメリットを踏まえ失敗せずに固定席から脱却しよう

2022年のテレワーク実施率は前年と同水準! 今後も企業にとってテレワーク環境整備は避けられない課題

テレワーカーは今年も減らない?! デバイス貸与に多くの企業が取り組み中

仕事のスピードが上がった?! チャットは「相手の状態をわかったうえで送る」がポイント

メール画面からクリックだけでチャットも通話も! 業務スピードアップの秘訣

クラウドコミュニケーションサービス「UNIVERGE BLUE」

クラウドコミュニケーションサービス「UNIVERGE BLUE」