サイト内の現在位置を表示しています。

2025年も続く「人手不足」と「コスト増」

業務改革とIT活用、原点回帰で現状打破を!

「月刊飲食店経営」の編集長が語る! 外食業界コラム2025年の外食市場動向予測 2025年01月22日 カテゴリ:コラム

執筆者:株式会社アール・アイ・シー 代表取締役 毛利 英昭氏

新しい年を迎えたが、積み残した課題が消えるわけではない。人口減少、少子化、高齢化が進む中、マーケットの縮小や人手不足は黙っていても改善しない。

トランプ大統領就任後の動きや為替レートなど、専門家でも経済の先行きが見通せないと言うが、この先も円安基調は変わらず、輸入商品は高止まりの可能性が高い。

国内では、人件費増や物流問題でコスト増が続き、商品やサービスの値上げは続くと予想される。それを上回る所得増があれば問題はないが、スタグフレーションの傾向にあるのは否めず、多くの消費者は価格指向を強め、生活防衛を考えるだろう。

ネガティブな見方ばかりに思われるが、飲食店がこうした状況の中で経営しているのは事実であり、変化への対応は不可欠だ。

攻めなければ縮小均衡になるのは自明の理。胃袋を満たすだけの外食でなく、身近なレジャーとしての外食、手の届く贅沢を享受できる非日常性に磨きをかけなくてはならない年になるだろう。

2025年、飲食店は、業務改革と独自性を磨き現状打破をはかる一年になりそうだ。

人手不足、人件費アップが続く中で取り組むべきこと

全産業が人手不足に苦慮する中、黙って待っていても飲食店の人手不足が解消することはない。人の取り合いが激しくなれば、報酬の引き上げはもちろんのこと、採用コストも増加する。

石破茂首相が年頭の記者会見で、2020年代に全国の平均最低時給を1500円に引き上げることを目標とすると語ったように、パート・アルバイトが低賃金で必要なときだけ使える都合の良い人材だというのは、すでに過去の話だ。

そこで、ここでは飲食店はどのように対応すべきか考えてみたい。

大前提は、少人数でオペレーションできる店にすることだ。過去には、幅広い客層の求めに応じて、さまざまなメニューを揃えてきた飲食店だが、提供メニューが増えれば、作業が煩雑になる。ましてや、ギグワーカーやスキマバイトに頼る状況では、オペレーションをシンプルにして誰もが分わかりやすく、ミスなくできるようにするという、チェーンストアの原点を見習うことが必要だ。

オーナーシェフの個人店は別として、パートやアルバイトに頼ることの多い居酒屋や食堂などでは、メニューが増えると使う食材のアイテムが増え、プレパレーションや仕込みも増える。スタンバイでもミスが増え、料理提供に時間もかかる。 また、セットメニューなどで小鉢などが増えれば、バッシングや洗い場の作業も煩雑になる。

そこで考えたいのが10の試みだ。

-

お客が誰なのか、ペルソナを明確にする

-

ペルソナに対して、自店の強みを活かしたメニューに絞り込む

-

多店舗展開しているなら、セントラルキッチン(CK)のような集中調理で店舗作業を減らす

-

厨房システムの見直しや、外部事業者に野菜や肉のカットを委託して作業を減らす

-

ワンディッシュで提供できるような工夫をしてディッシュウォッシュ作業を減らす

-

下膳やテーブルセッティングを簡素化する方法を検討する

-

配膳のセルフ化や配膳ロボットを活用する

-

テーブルオーダーなどで、ホールの作業動線や調理指示作業を減らす

-

セルフ会計にする

-

テイクアウトやデリバリーのネット予約、事前決済などの導入を検討する

結局のところ、店内で人が行うべき本当の作業は何なのか、逆に不要にできる作業はないのかを徹底的に突き詰めて、業務改革を進めることが重要だ。

その上で考えるのがITやロボットの活用だが、導入コストも掛かるので費用対効果を検討しなくてはならない。根本的な仕事を変えずにITなどの力を借りても、効果は限定的になる。まずは、業務改善、業務改革。その上でITやロボットの活用を考えたい。 最終的には、店内で行うべき仕事を絞り込み、オペレーションを簡素化することで、徹底的に店内作業を減らして、少人数かつ誰でもできるようにすることがポイントになる。

すなわち、3S+1Cといわれる標準化(Standardization)、単純化(Simplification)、専門化・専任化(Specialization)の3つと、集中化(Centralization)という、チェーンストア理論の大原則を見習うことが必要だろう。

独自性のある専門店が求められている

同じ食品を扱うスーパーやコンビニ、また、ファッション専門店も同じだが、特徴のない店の商売は難しくなった。

百貨店や総合スーパー(GMS)の存続は難しくなっていていると言われており、ワンストップで何でも揃う店から、どのような客層に何を売るのかはっきりしていて、専門性の高い専門店へと、確実にお客は流れている。

飲食店も同じで、空腹は満たしてくれるが、何が売りか、何が専門かが分からないような、ぼやけた店ではなく、はっきりとしたコンセプトでどんなメニューやサービスを提供しているかが明確な専門店が求められているようだ。

WebやSNSでのクチコミが集客に大きく影響する時代だからこそ、ぼやけた店は話題に上がりにくい。今に始まった事ではないが、誰かに教えたくなるような独自性のある店づくり、商品づくりを意識する必要がある。

メリハリ消費とプチ贅沢に注目

まったく真逆のことを言うようだが、日常的な外食を提供する普段使いの店が大切な存在であることは、言うまでもない。そして、日常から解放されて非日常を体験できる店は、レジャーという側面で特別なひとときを提供してくれる。

円安の中、海外旅行者が増加したという景気の良い話があるが、一般消費者のスーパーなどでの買い物は価格指向が強まるなど、「メリハリ消費」が鮮明になっている。

非日常を楽しむ一方で、日常では倹約をする。そうした消費者が増えている。

日常的な外食分野では、ライフスタイルの変化と時間への意識の高まりが追い風になってきた。

女性の社会参加が増え、家事や食事の支度に時間を割けない家庭では、時間を節約できる中食や外食ニーズは高い。

事実、スーパーやコンビニは、簡単に調理できる調味料もセットされたミールキットや、レンチンですぐに食べられる冷凍弁当、さらに、冷凍のおかずの宅配キットにも注力し、時短意識の高まりや、高齢世帯、単独世帯のニーズに対応している。

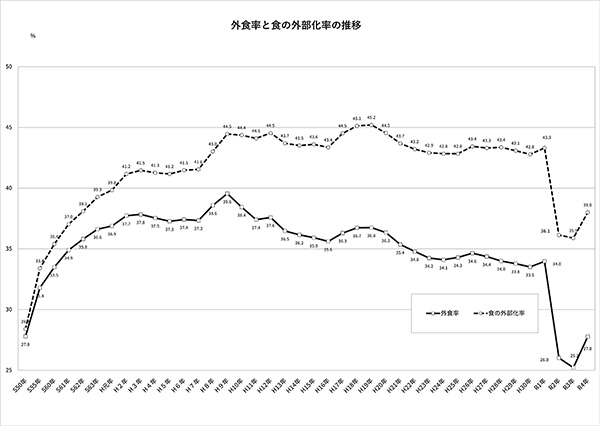

だが、飲食店業界はそれをキャッチアップしきれていない。世の中では、食の外部化が進む一方、外食率との差は大きい。この差が中食であり、中食市場は10兆円規模まで拡大している。

出典:公益財団法人 食の安全・安心財団附属外食産業総合調査研究センター

- ※外食率とは、家計に占める食費の中の外食支出が占める割合。

食の外部化率とは、外食率に惣菜などの調理済み食品の支出の割合を加えたもので、外食率と食の外部化率の差が、おおむね中食への支出額と見ることができる

飲食店の本分は、店内で料理とサービスを提供することだが、料理の種類や地域性にもよるものの、テイクアウトやデリバリーの取り組みを進める余地はまだありそうだ。 一方、非日常的な外食分野では、やはり独自性の高さと専門性が求められる。1年に何度かというハレの日の特別な食事もあるが、いま注目は、スターバックスがコンセプトにしてきた「手の届く贅沢」だ。

一流ホテルのメインダイニングでフルコース・ディナーとなれば、庶民には一生に数えるほどしかないような、まさに特別な非日常だ。しかし、プチ贅沢レベルの外食であればハードルは高くない。

物価高に賃金上昇が追い付かない中、レジャーとして楽しむ、ちょっと贅沢な手の届く外食体験に注目が集まりそうだ。

株式会社アール・アイ・シー

代表取締役 毛利 英昭氏

コンサルティング会社に16年間在籍後、2007年4月に独立し(株)アール・アイ・シー設立。外食・小売業界を中心に業務改善やシステム構築分野のコンサルティングと社員教育などを中心に活動。

2015年に出版事業を開始。「飲食店経営」「食品商業」「販売革新」「ファッション販売」を発行し主筆を務める。

他のコラムを読む

画像を拡大する

画像を拡大する