サイト内の現在位置を表示しています。

激動の社会情勢下で現状打破に挑む

「月刊飲食店経営」の編集長が語る! 外食業界コラム2024年の外食業界を総括2025年01月07日 カテゴリ:コラム

執筆者:株式会社アール・アイ・シー 代表取締役 毛利 英昭氏

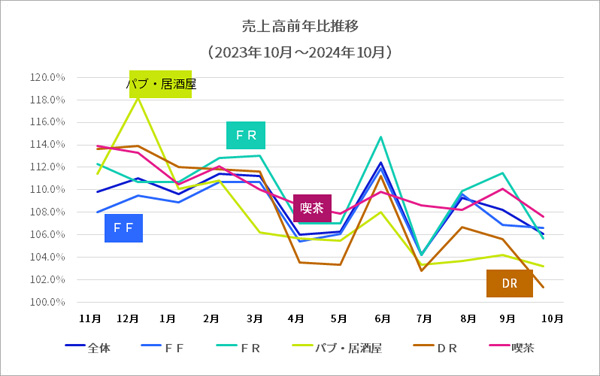

はじめに、日本フードサービス協会が公表しているデータを基に、2024年の業態別の売上推移を見てみよう。

図表は2023年11月から2024年10月までの売上高の前年同月比の推移だ。2024年は全業態で前年を上回ったものの、増加率は落ち着きを見せ始めている。だが着実にコロナ禍前の2019年の売上水準を取り戻す傾向にあるようだ。

日常的外食を担う業態にプラスに作用した背景としては、コロナ禍前の生活が戻ったことが挙げられる。テレワークが浸透し定着傾向が見られたが、一部の職種以外はほぼ以前のような通勤風景が見られるようになった。

そして、女性の社会参加が進んだことなどで、日常的な外食が増加。テイクアウト、デリバリーも時間節約志向の強まりを受けて拡大しプラスに働いたことも挙げられる。一方、パブ・居酒屋は、回復基調ではあるが不安材料は多い。大手企業中心に賃金が上昇しているものの、先行き不安感から倹約志向、低価格指向が根強い。

また、若者を中心としたアルコール離れは顕著で、酒造メーカーも危機感を募らせるほどアルコール消費は減少傾向にある。

こうしたことから、はしご酒や宴席の機会は減ってきていることの影響は否めない。

さらに、人手不足や賃金の上昇、仕入原価の上昇などコスト増に見舞われ、苦戦を強いられる店が多かった中、各業態がどのように対応してきたかを振り返ってみたい。

出典:一般社団法人 日本フードサービス協会「2024年の業態別の売上推移」を基に作成

業態間で明暗分ける

ファストフード業態がコロナ禍から一貫して好調なのに対して、苦境に立った業態もある。

帝国データバンクによれば、飲食店の倒産が過去最多ペースで発生。業態別に見ると、居酒屋やパブ、ビヤホールなどの酒主体の業態が最も多く、ラーメン店などの「中華料理店、その他の東洋料理店」などが続く。

特にラーメン店の倒産ペースは増加し、過去最多だった2020年を上回るという。原因は、原価高と人件費や電気代などのユーティリティコストの上昇にある。

また、コロナ禍で好調だった焼き肉店の倒産も2023年から倍増したようだ。輸入牛肉に加え野菜の高騰により原価率が跳ね上がったが、客離れを心配して商品価格に転嫁できず、利益幅を大きく落としてしまったのだ。

さらに、飲食業界全般で言えることだが、2020年に始まった政府系金融機関によるコロナ関連融資制度の中で行われた、実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済据置期間の猶予を受けた借り主の最後の返済が始まったことも重くのしかかっている。

このように書くと、飲食店ばかりが苦境に立たされたともとられかねないが、食関連の異業種の状況も厳しい。

これまで何度も飽和説が流れながら店舗数を伸ばしてきたコンビニは、3年前から店舗数が減少に転じた(『販売革新』調査)。コンビニは、目的買い客を増やすために、高価格だが高品質へと戦略的な商品政策をとってきたが、消費者の低価格指向が強まっていることから商品と価格を見直し、客数回復を進めている。

スーパーは、減少続く地方での既存店の業績が悪化。地方での閉店が続き、都市部へ出店を集中させており、都市部での胃袋争奪戦は激しさを増した。

人口減少や社会不安、中小企業での賃金上昇が物価高に追い付かないスタグフレーション傾向が見られ、食を取り巻く経営環境は厳しさを増した一年だった。

人手不足の慢性化と仕入原価の上昇に苦しむ

今年一年で最も飲食店を悩ませたのが、人手不足と仕入価格の上昇だ。

人手不足は慢性化しており、この先も回復する見通しは立たない。採用難によって賃金も上昇。募集費用などの負担も重なり大きな痛手となっている。

人手集約型といわれる飲食店では、従業員がいなければ店を運営できない。

都内で人気の中華料理店が閉店した。先代から60年続いていた店だが、「どうしても人手が足りず、やむなく閉店することにしました」という。まだ50代の若い店主と家族、そして料理人で営業してきたが、肝心の料理人が集まらないという。

他にも事業主が高齢化する中、後継者がおらず閉店するケースも全国で見られ、人手不足と後継者難は、飲食店の未来を占う重要課題だ。

そして、食材の仕入価格も円安と異常気象が重なり上昇傾向が続いている上、天候不順で野菜など主要な食材の相場変動が激しく、先が読みにくい状態が続いてきた。

人手不足の切り札、セルフ化が急拡大

今年一年、最も目立ったのがセルフ化の広がりだろう。セルフオーダー、セルフレジ決済、セルフテーブル決済はもとより配膳ロボットの導入もローカルチェーンや個人店にまで広がり始めている。

某ファミリーレストランでは、入店すると遠くから「いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ」と声を掛けられ、席に着くとセルフオーダー端末で料理を注文し、セルフのドリンクバーを利用。配膳ロボットで料理が運ばれ、食事が終わったらテーブル端末で決済して退店。一度もスタッフと接することなく店を後にすることも珍しくなくなった。

セルフ化は、スーパーやコンビニ、病院や調剤薬局などへも広がり、セルフに対する抵抗もすっかりなくなった。業態にもよるが、人的なサービスよりも便利さが上回り、あたり前に利用している。

ITやロボットなどへの投資額は少額とは言えないものの、導入店舗に話を聞くと「年間の人件費や募集費用を考えれば投資対効果は高い」「セルフに慣れたお客様が増えているのでセルフレジはサービス向上にもつながっている」「ロボットは休みなく働いてくれるので労務問題も発生しない」といった声が聞かれ、そしてなにより「仕事の効率が上がり、店舗のスタッフの仕事が楽になった」「作業負担の軽減につながっている」とポジティブな声が多く聞かれることが多くなった。

専門特化した独自性を持つ店が人気に

新しい体験、新たな感動や刺激を求める消費者が増えている。テレビ番組やSNSでいわゆる「とがった店」が取り上げられることが増え、消費者の関心もそうした店へ集まってきた。いわゆるエンタメ型の店だが、そこにはなかなかまねられない独自性が見える。

もんじゃ焼き業態

もんじゃ焼きはお客が料理を完成させるのが特徴。家族や仲間同士で作り上げるプロセスを楽しむ。お好み焼きは作ってもらうのが基本だが、もんじゃ焼きはセルフであるところに魅力がある。

東京以外の地域では見られない食文化であり、なおかつ後述する『昭和レトロ』を感じさせるところにも魅力があるようで、外国人観光客も多く集まる。

一方、提供する店側からすると、セルフタイプの店で比較的少人数で運営でき、俗に「粉もん」といわれる小麦粉などを使う料理は、原材料費が高騰する中、比較的安定的であることも経営上プラスになる。

トッピングを工夫することで、昔の庶民のおやつがごちそうになっている。

一品特化型の専門店

鰻といえばごちそうであるが、それをリーズナブルに素早く提供する専門店が急成長している。独自の仕入れルートと職人を必要としない調理機器によって、ごちそうの鰻を手の届きやすい価格で提供し大人気を博した。

あらゆる業態や料理に共通するヒット業態の特徴は、「ハレの日の食事を日常的に楽しめる料理にしたこと」にある。例えば、回転寿司、焼き肉がその代表で、お祝い事などがある特別な日にしか口にできなかった特別な料理が、ランチでも気軽にいただける業態にしたことが成功要因だ。

他にも、焼き肉の中でも特に人気のある牛タンに特化した店や、おにぎりの専門店に行列ができるなど、最高の品質の単品に絞り込むことで人気を博した業態に注目が集まった年でもある。

インバウンドが9割以上の店も

訪日外国人観光客の日本のレストランに対する見方は大きく変わった。円安によって、外国人から見た日本のレストランの価格は極めてお値打ちになったのだ。

客単価が3万円を超えるようなステーキをメインとした某レストランのお客の9割以上が外国人観光客。和牛ステーキを堪能し、海外からのリピーターも増えている。

集客の要はSNSがより顕著に

今に始まったことではないが、SNSの集客効果の上昇が続いている。もはや説明の余地がないほど、生活に欠かせないコミュニケーションツールとなったSNS。その影響力は絶大で、以前から店にインスタ用の撮影スペースをつくる飲食店があったが、最近では会計前に地図アプリに評価コメントを登録してもらえれば、15%割引するといった店も出てきた。

また、訪日外国人観光客の店探しといえば、世界的な旅行口コミアプリやSNSがメインだったが、地図アプリで周辺の飲食店を探し、ジャンルや評価コメントによって行く店を決めるといった動きが普通になってきているようだ。

以上、2024年の外食業界について簡単に振り返ってみた。2025年も人手不足や仕入原価の上昇が予想され、引き続き改革を求められることになるだろう。

このような状況を踏まえて、次は2025年の動向も考えていきたい。

株式会社アール・アイ・シー

代表取締役 毛利 英昭氏

コンサルティング会社に16年間在籍後、2007年4月に独立し(株)アール・アイ・シー設立。外食・小売業界を中心に業務改善やシステム構築分野のコンサルティングと社員教育などを中心に活動。

2015年に出版事業を開始。「飲食店経営」「食品商業」「販売革新」「ファッション販売」を発行し主筆を務める。

他のコラムを読む