サイト内の現在位置を表示しています。

大手企業の導入事例にみる配膳ロボット活用のポイントとは

“これからの飲食店DXの教科書”著者、DXサービスの代理店販売事業を展開するマーケターが語る「飲食店DX」について2024年01月23日 カテゴリ:コラム

執筆者:株式会社Core Driven 代表取締役 吉田 柾長氏

配膳ロボットの市場動向

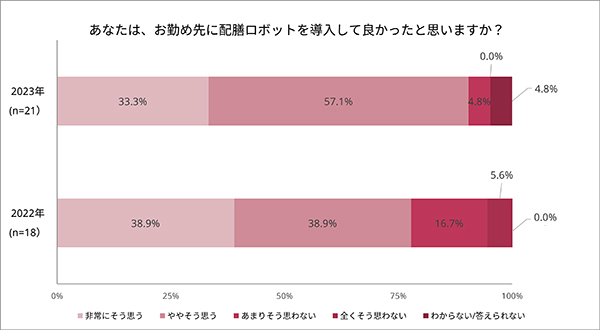

昨今、配膳ロボットは飲食店の業務効率化において注目を集めており、現在は特にチェーン店での導入とオペレーションの最適化がされているタイミングです。株式会社DFA Roboticsが行った2023年の定点調査では、配膳ロボットを導入した店舗の90.4%が効果を実感しており、非常に高い満足度となっています。その理由としては「生産性の向上」「人手不足の解消」「人件費削減」などが主に挙げられ、配膳ロボットに対する評価も昨年より上昇する結果に。今後はさらなる人手不足の深刻化や人件費の高騰、配膳ロボットの技術革新が予想され、導入は広がっていく見込みです。

注目の理由とメリット

導入が進む理由として、人手不足の解消や効率的な運営のサポート、特にオペレーション面での効率化に高い評価と期待を得ています。配膳ロボットの導入によりスタッフは単純な配膳作業から解放され、より質の高い接客サービスに集中できるようにすることが主なメリットです。またロボットは人にはできない”パワフルな配送”が繰り返しでき、かつ管理工数がかからないのも強みです。特に大規模な宴会やビュッフェスタイルのレストランなど、大量の食器や料理を頻繁に運ぶ必要がある業態において、配膳ロボットの効果が顕著に現れています。

一度に多くの料理を運べるだけでなく、ドリンクやスープ類などこぼしやすく重い商品を安全に運搬することも可能です。そして退店後のバッシングでも大量の皿やグラスを運べるので、客席の回転率向上にも貢献しています。さらに少子高齢化で人手不足が予想される日本の飲食業界において、重い食器や大量の料理を運ぶ際の物理的な負担が軽減されることは、性別や年齢、体力を問わずスタッフが働きやすい環境を作り出すことにもつながり、今の時代に合ったソリューションといえます。

現在は基本的な配膳や下げ膳の作業をこなす運用が主ですが、将来的には顧客対応や、より複雑な作業をこなせるような技術発展が予想されています。今後も多様な業態での活用が見込まれ、飲食業界における労働力の問題解決に大きく貢献すると考えられています。

ロボット導入の専門チームとは?大手企業の成功事例

配膳ロボットの代表的な成功事例として、某大手外食企業の事例を紹介します。同社は2021年8月、全国の店舗に対して配膳ロボットの導入をスタート。 翌2022年の12月27日時点で、全国約2100店舗に3000台の導入を完了しました。

注目すべきポイントは「オペレーション設計」と「オンボーディング」にあります。

まずオペレーション面ではランチタイムの回転率が7.5%向上し、片付け時間の35%削減、スタッフの歩行数も42%削減される革新的な結果を生み出しました。運用方法はシンプルです。食事やドリンクをトレイに載せ、画面上のテーブル番号をタッチすると、指定したテーブルの近くまでロボットが運んでいき、注文したお客さまがそれを受け取ります。トレイ上に物がないことを赤外線センサーで検知すると、自動的にホームまで戻るという流れです。前述の通り、ロボットの強みは“パワフルな配送”を繰り返し行えること。スタッフは配膳のために厨房とホールを何往復もする必要がなく、従来はできなかったお客さま対応を行う余裕ができました。よりフロアに目を配り細やかなサービスを提供する、入念な店舗清掃を行えるようになるなど、接客品質の向上が実現されています。

次に、オンボーディング面に独自の工夫があります。多店舗への導入にあたり、現場のオペレーションを熟知した従業員からなる専門チームの組織化を行いました。このチームは、店長経験者以上の現場のプロフェッショナルで構成され、ロボット導入の効果的な推進を行っています。配膳ロボットは人の作業を丸ごとリプレイスするわけではなく、複数のスタッフが行う配膳業務だけを切り取るため「人とロボットの協業」という観点が必要です。同チームは現場のオペレーションを加味して、配膳ロボットが最大限活用される方法を店舗ごとに設定、実際に店舗で使い方の指導をして運用をなじませていきました。順調に導入が進み、現在は新店舗の開店やリニューアルなどに合わせて、ロボットの導入やオペレーション周りの整備を関連部署と連携して進める部隊として活躍しています。

業界に進歩を促す、配膳ロボットの有用性を実証した素晴らしい取り組みといえます。

配膳ロボット導入時の費用対効果の考え方

一方で、費用対効果が見えにくいことも配膳ロボットの特徴です。

まず費用対効果の面から見ると、配膳ロボットの導入は単に一人の従業員の業務を代行するものではありません。繰り返しになりますが、ロボットは複数の従業員の業務の一部を引き受けることでその効果を最大化します。「人とロボットの協業」と前述したように、ロボットと従業員がうまく連動するオペレーションの設計が鍵になり、費用対効果も大きく変わります。また、ロボットが配膳することでリソースの空いた従業員が、何をしてどれだけの成果を出せるかどうかも重要です。お店の規模や業務の流れによってどの程度の人員が削減できるか、アイドルタイムとピークタイムでも効果が変わってきます。

とはいえあまりに複雑に変数が入り組むと導入するための判断が難しくなってしまうので、目安となる基準について紹介します。

ロボットの価格や品質はメーカーと商品によって差がありますが、例えば300万円の本体価格で5年間使用する場合、月額50,000円のコスト計上となります。アルバイトの時給が1,100円だとすると約45時間分(50,000÷1,100)のコストです。30日営業するとして1日あたり1.5時間(45÷30)、つまり「1日1.5時間の人件費を削減できれば配膳ロボットはお得になる」という基準が生まれます。初期費用がかからない月額制の場合、月額料金をそのままコスト計上して上記の試算をすれば基準値がわかります。

もちろんロボットの電気代やメンテナンス、買取かリースかによる会計の違い、スタッフによる運用効率の差など、実際にはさまざまな要因が複雑に絡み合いますが、まずは導入を検討する際の参考としてご理解ください。

稼働を安定させるための対策と、選定時のポイント

ただし実際に現場を見ていると、ロボットの活用実態が安定していない店舗も散見されます。シフトインの回数が少ないスタッフや、別店舗でのオペレーションに慣れているスタッフは配膳ロボットの活用意思が低く、ロボットを稼働させずに従来のオペレーションで配膳することがあります。また配膳をロボットに任せていても、スタッフによってロボットの画面操作の慣れや動作理解に差があり、活用度に変化が生まれてしまっている状況です。活用実態のブレは費用対効果に影響が生まれます。

対策としては、導入時に誰でも再現可能な運用方法をしっかり決めること、「ピーク時はロボットが常に活用されている状況を作る」など活用度に関する基準を設けることが効果的です。その他、定期的な活用実態のチェックや研修の充実化、場合によってはロボットの導線が効率化される席配置や店舗レイアウトの変更も必要になるでしょう。

最後に、配膳ロボットの選び方もオペレーションを加味することが重要です。検討項目として、例えば下記が挙げられます。

- お客さまが料理を取り出しやすい形状か(むしろ商品によっては移動中に他のお客さまに晒されない方が良いのか)

- 営業時間に対する継続稼働時間

- 充電速度

- 最大荷重(実際の運用に耐えられるか)

- トラブル発生率

- サポートは充実しているか

- 導入コスト

- デザイン(店舗になじむか)

こうしたさまざまな項目を比較検討する必要がありますが、メーカーによっては導入実績が公開されています。また実際に店舗に見に行ってどう活用されているか直接確かめることも活用イメージを高める上で効果的です。

今や大手だけでなく中小、個人店でも導入実績がある配膳ロボット。その恩恵を最大限享受するには、どれだけ現場のオペレーションを考慮して検討、導入できるかが鍵となります。

今回は株式会社Core Driven 代表取締役 吉田氏に配膳ロボットの事例と活用に関するテーマで執筆いただきました。

本コラム内で取り上げている配膳ロボットに関するソリューションはNECプラットフォームズにて提供しております。

ぜひ、お気軽にお問い合せください。

株式会社Core Driven

代表取締役/CEO 吉田 柾長氏

株式会社ぐるなびの営業部にてセールス・カスタマーサクセス、企画部ではマーケティングとプロジェクトマネジメントを経験。

その後、株式会社アスラボにて、自社ITサービスを導入した横丁を全国にプロデュースする事業の経営企画とマーケティングを兼任。

2020年4月に飲食業界専門マーケターとして独立、同年8月には株式会社スペリアルを取締役COOとして共同創業し、飲食店を経営。

2021年9月に株式会社Core Drivenを代表取締役として創業、DXサービスの代理店販売事業、飲食店のプロデュース・運営代行事業を展開。飲食店とIT企業、どちらの立場にも寄り添ったスタンスで飲食業界のアップデートに取り組む。

他のコラムを読む

出典元:株式会社DFA Robotics

出典元:株式会社DFA Robotics