サイト内の現在位置を表示しています。

経営環境とその影響要因から考える2023年の外食動向予測

「月刊飲食店経営」の編集長が語る! 外食業界コラム2023年03月07日 カテゴリ:コラム

執筆者:月刊飲食店経営 毛利 英昭氏

本コラムは2023年3月7日現在の情報をもとに掲載しています。

新型コロナウイルス感染拡大の波に翻弄されて3年。苦境に立たされながら耐え抜いてきた外食業界。政府は感染症法上の位置づけについて、今年の大型連休明けの5月8日に季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げると正式に決定した。屋内でのマスク着用も見直す方向で検討を始めた。

これを機に一気に外食利用機運は高まるものと思われ、外食業界にとっては朗報だ。 だが、人々の働き方やライフスタイルは、コロナ禍前に完全に戻るとは考えにくい。また、円安などの影響による物価の高騰、光熱費の上昇は、店舗運営に大きな影響を及ぼす。

不確定な要素が多く難しいことではあるが、以下の要因をもとに、2023年の外食の動向について予測してみたい。

環境変化の影響要因

- 新型コロナウイルス終息傾向

- 政府のコロナ対策の緩和

- 店内飲食の抵抗感減少

- 行動制限のない社会生活

- 接待需要の回復

- 巣ごもり生活からの開放

- 外食ニーズの高まり

- 集い、レジャーニーズの回復

- 旅行需要回復、観光客の増加

- 外国人観光客増加

- 為替安定・物価の適正化

- 就労者全体の賃金上昇

- 獲得した小売技術の活用

- コロナウイルス変異株の脅威

- テレワークの定着

- 世界情勢の変化

- 物価の上昇・高止まり

- 光熱費の上昇

- 可処分所得の減少

- ゼロゼロ融資の返済

- 採用難・人手不足

- 外国人就業者の日本離れ

- 最低賃金の上昇、人件費アップ

- 増税の懸念

- コンビニ、スーパーなど異業種の攻勢

ウイルス感染対策とインフレの影響

今年を占うに当たり重要なのは、外食ビジネスに影響を及ぼす与件の把握である。最も影響が大きいのは、言うまでもなく新型コロナウイルス感染に関する動きである。1月15日からニューヨークで開催された全米小売協会(National Retail Federation)の年次開催展示会「NRF Retail's Big Show」(NRF)に参加した方に話を聞いたが、展示会場でマスクを着用している人は皆無に近く、日本が異常に思えたとのこと。

新しい変異株がまた猛威を振るうことも考えられ、予断は許さないものの、政府は春をめどに屋内でのマスク着用を見直す方針を示した。これは、ずっと外食を控えていた人達にとって、大きな来店動機につながることだろう。

この3年間、店内飲食が制限され客足が遠のき、苦肉の策としてテイクアウトやデリバリーに活路を見いだそうとしてきたが、飲食店の本分は、店内に招いて出来たての食事をサービスすること。そうした姿が以前のように見られるようになるのも、近いことのように思える。

一方で懸念されるのは、食品を中心とした値上げラッシュ。光熱費の上昇も併せて家計を直撃している。中には電気料金が2倍になった家庭もあるようで、当然、可処分所得は減少し、生活防衛のために節約志向は強まっていく。

これらの高騰は、事業者側も直撃している。食材費や光熱費の上昇分を価格に転嫁するのはやむを得ないが、利用客の反応が心配だ。

採用難と人手不足

コロナ禍で、やむにやまれぬ人員整理や解雇が続いた外食業界。これからリベンジという気運が高まっているが、離れた従業員を呼び戻すのは容易ではない。飲食店でシフトに入れず、コンビニやスーパーマーケットなどで働くようになったパート、アルバイトは多い。本当は飲食店に戻りたいという声が聞かれるが、状況次第でまたシフトに入れなくなるようなことがあるのではないか。そうした不安から、戻れない人が多いようだ。

新規採用も容易ではない。そもそも若者中心に人口減少が著しく、コロナの影響だろうか、不安定な非正規より正社員を望む声も増えている。これは外食に限ったことではない。例えば、IT系のフリーのエンジニアでも、ここ数年の事態を目の当たりにして、安定した会社務めを望む人が増えているという。

だが、外食事業から見れば、社員化のハードルは高い。小売業も同じだが、業務量に合わせて人件費が変動費化できるパート、アルバイトを採用したいのは当然だ。 こうした中で採用率、定着率を上げるにはどうしたらよいか。月並みではあるが、他業界に比較して見劣りしない賃金と、作業負担の軽減が望まれる。

昔から変わらない課題だが、1人当たりの生み出す利益を上げること。すなわち生産性向上なしには成し得ないことであり、それには、より一層のシステム化やロボット活用による作業効率のアップが必要になる。

もちろん、ホスピタリティ産業ともいわれる業界であるから、人でなければできない仕事の置き換えには慎重であるべきだ。

異業種の本気の攻勢が脅威

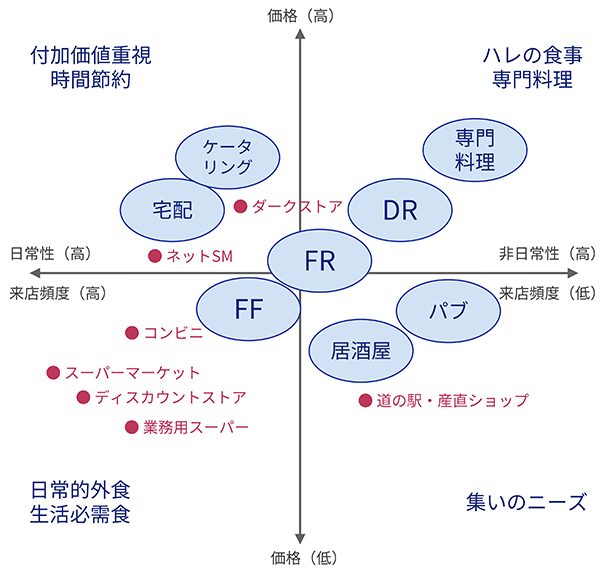

日常的な外食を提供するFF(ファストフード)、FR(ファミリーレストラン)、食堂などは、同じ市場で戦うコンビニなどの動きにも注意しなくてはならない。

全国に約5万6000店舗あるコンビニの、1日当たりの来店者数はおおよそ1000人。毎日5600万人が利用するコンビニでは、ついで買い、緊急買いから、目的買いへと脱却を図り、今度は1人当たりの1日3回の食事全て、つまり月に約90食分全てを獲りにかかっている。

コンビニの商品開発力はずば抜けており、品質に加えて新商品の提供サイクルは他の業態ではまねできない。コロナ禍で大打撃を受けたコンビニだが、今まで手薄だった野菜や冷凍食品の品揃えに力を入れ、即食商品から家庭内食強化で、本気で食の総取りを狙っている。

コンビニ利用客は若者中心といっていたのは遠い過去の話で、今では中高年が主役であり働く女性や主婦の利用頻度が急速に高まっている。その背景には、地域の食材の活用と商品の開発など、地域密着の動きがある。

飲食業界は、プロとしての飲食サービスの強みに磨きをかけ、今以上に独自性を発揮し価値の高い商品を提供しなければ、お客を奪われることになりかねない。

新しい働き方、ライフスタイルの定着

JRによれば、コロナ禍で50〜70%まで減った山手線の乗車率はそのまま横ばいが続いたが、今では少なからず通勤ラッシュも見られるようで、アフターコロナには、以前の光景が戻ってくる可能性は高い。

その一方、業種や職種によるものの、テレワークが浸透し、定着した感がある。大手のIT系企業では、この先も出社率は30%程度になるという。すでにオフィスの縮小、移転なども進んでいて、都心のオフィスワーカーは確実に減少。

エリアによっては、かつての昼食難民であふれていたオフィス街の様子も変わってくる。駅周辺の飲食店や専門店、百貨店など商業施設は少なからず影響を受けるはずだ。 だが、就業者の動向以上に懸念されるのは、この3年で、まっすぐ帰宅して家で食事をするという習慣が定着したのではないかということ。

特に酒は、用がないのにコンビニに立ち寄ってしまうような習慣的な行動に近いところがある。オフィスや工場から駅に向かう途中のネオンや赤提灯を見れば、吸い寄せられるように足が向いていたが、可処分所得の減少もあり、そうした習慣が戻るかは疑問だ。 それに加え、はしご酒が減っているという。都内を走るタクシーの運転手によれば、客は街に戻って来たが、22時になれば客はまばらになるとぼやいていた。

こうした状況がコロナ収束後も続くとは考えにくいが、回復するにしても、生活するうえで欠かせない食料品や光熱費の上昇に合わせた賃金アップがあっての話になるのではなかろうか。

新たなノウハウと本来の強みでリベンジに賭ける

コロナ禍にチャレンジしてきたテイクアウトやデリバリー、モバイルオーダーと店頭ピックアップという外食版BOPIS※、そして冷凍食品の自販機やネットでの販売という小売事業への挑戦は、これまでの外食事業にはない新たなノウハウの蓄積をもたらした。

これからも一定の顧客ニーズはあるであろうし、本来のデリバリー業態は別として、付加価値として加えたものならば、デリバリーの手数料や新たな業務の発生などとのバランスを考えて、継続を考える局面にある。

いよいよ本格的なアフターコロナが始まるであろう2023年は、コロナ禍で蓄積したノウハウを活かした新業態の開発と合わせて、飲食店の本分である店での調理、料理提供、接客サービスという強みを、今まで以上に磨くことに主軸が置かれるのではなかろうか。

本来、消費者が外食に求めているのは、生きるための栄養の摂取ではなく、専門性の高い料理と楽しい食事の場の提供にある。

今年こそ、飲食店の本来の強みを活かした取り組みが求められるように思える。

- ※BOPIS

Buy Online Pick-up In Storeの略。

オンラインで商品を注文し決済。商品は、店舗のカウンター、ロッカー、カーブサイド(駐車場)でのピックアップを選択して受け取れるサービス。コロナ禍にウォルマートがコンタクトレス化を進める中、顧客が最も便利な受け取り方を選択できるようにしたサービス。日本ではイオンが早くから取り組む。事前に決算完了しているため、店舗での会計の手間がなくスピーディー。また、来店することで買い増しと、購買単価アップも見込める。 日本の飲食店では、ロッカーピックアップを導入したFFや、駐車場で予約商品をピックアップできるサービスをはじめたレストランで、売上を伸ばした例がある。

月刊飲食店経営 毛利 英昭氏

コンサルティング会社に16年間在籍後、2007年4月に独立し(株)アール・アイ・シー設立。外食・小売業界を中心に業務改善やシステム構築分野のコンサルティングと社員教育などを中心に活動。

2015年に商業界から、「月刊飲食店経営」「月刊コンビニ」の出版事業を引き継ぎ、現在は編集長を兼務している。

他のコラムを読む