サイト内の現在位置を表示しています。

事業系食品ロスの現状と廃棄食材を活用したフードロス対策

元フレンチ出身の飲食店運営者・飲食コンサルタントが語る「フードロス」や「食材値上げ」対策について2023年01月31日 カテゴリ:コラム

執筆者:株式会社SYNC 代表取締役 西野 輝氏

事業系食品ロスの現状と大企業の対策

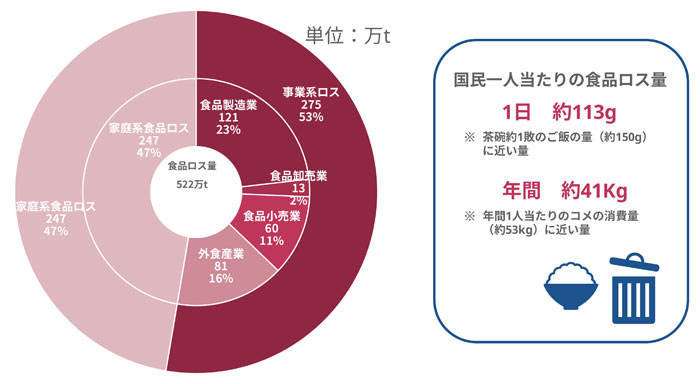

フードロスとは食べられるのに捨てられてしまう食品のことをいいますが、以下の令和元年度食料需給表を見ていただくと私たち飲食の事業から出る年間での食品ロスは53%で全体の約半分、私の行っている飲食業態に当てはめると外食産業ですので約16%となります。

「食品ロス」の量

令和元年度食料需給表(確定値)

- ※出典:農林水産省「

食品ロスとは」

食品ロスとは」

16%と聞くと全体に対しての割合が少なく思えますが、81万トンと聞くとすごい数字ですよね。なかなか想像もつかないと思いますが、逆に考えると想像もつかない量の食材を毎年捨てているということ。それを念頭に、フードロス問題に対して取り組んでいくことが大事ではないかと思っています。国から出ている目標は2030年までに事業系食品ロスを半減する※とのことですから、企業にとっても責任をもって取り組まなければならない問題だと実感しています。そこでまずは、大企業が打ち出しているフードロス対策を見てみました。

- ※農林水産省資料「

食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」より

食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」より

- 規格外の肉に関してはハンバーグやそぼろなどに加工する

- 野菜くずは食用にできるものは飼料にし、できないものは「たい肥」にする

- 天候や周辺施設のイベントなどの情報を利用し、作りすぎ防止をする

- メニューのサイズ展開をし、食べ残しを防ぐ

- 店舗から出た残渣を利用し、商品開発などに生かす

- 肉などは一頭買いをし、いろいろな店舗や業態で活用していく

- 食材を系列会社で集約し、使用食材を厳選していく

これらは一例ですが、大企業でしかできない取り組みもあるかと思いますし、コストもかかるので中小企業での実施は困難かと思います。

今回私がお話しする内容は、私自身いろいろと取り組んだ結果、フードロス対策につながったという事例であり、大企業に限らず、中小企業の方もご参考にしていただければと思います。

廃棄食材をお米に混ぜる?現在行っているフードロス対策

私がフードロス問題に取り組み始めたきっかけは、現在の取引先である生産者さんとのやり取りからでした。こちらの生産者さんは神奈川県の三浦半島で育った野菜を販売しており、健康や環境に配慮しているだけではなく、私の運営する店舗から近隣にあるため、朝採れた野菜をその日のうちにお客さまにご提供できるメリットもあり購入を続けています。しかし、購入の仕方が他のレストランとは少し違うところがあります。野菜をこちらから指定して購入するのではなく、生産者さんがお任せで持ってきてくれるのです。食材を指定しないということは、その時に一番おいしい旬の食材が手に入りますし、その中には規格外の野菜もありますので、三浦の野菜であっても比較的に価格を抑えられ、お店にとっても助かります。また生産者さん側から見ても、食材を廃棄することなく出荷できます。

食材が決まっていないので納品されてからどうやってメニューに組み込んでいくか、お客さまへのご案内など大変な部分もありますが、腕の見せ所です。食材を生かすメニューを考えるのが私にとって楽しみでもありますし、お客さまにも飽きさせずに旬の料理をご提供できるのではないかと思っています。

以上の話でもフードロス対策につながっていますが、それだけではなく、生産者さん側でもフードロス対策をされています。農家やお店から出た廃棄野菜を引き取って「たい肥」にしたり、水族館へ餌として寄付する活動をされており、当初は私のお店から出た廃棄野菜も引き取っていただいていました。しかしいざ行ってみると、お店から出る廃棄野菜はそこまで多くなく、またビニール袋に入れて保管するなど手間と感じることが多くなりました。それであれば、自分のお店で野菜の皮や根の部分などを利用しメニューとしてお客さまにご提供できないかと考えるようになり、今のメニューが開発されました。

メニューをご紹介すると、ホウレンソウなどの青味野菜を使用して作るバターカレーを「サグカレー」といいますが、私はその中にホウレンソウの軸の部分やレタスの芯の部分も入れて調理します。すると軸の部分の甘味などがカレーにコクや深みを与えおいしくなります。また人参やトマトなどの赤い野菜は皮ごと、アフリカでは煮込み料理としてポピュラーな「マフェ」というメニューとして、ピーナッツバターなどと一緒に煮込むことでおいしくなります。

(サグカレーとマフェ、フラットブレッドは緑野菜のパルプを練りこんで焼き上げたもの)

また他の例でいうと、コールドプレスジュースを販売しているお店があり、ジュースを搾った後に出る食材のパルプ(野菜や果物の繊維質)が廃棄物として多く出てしまいます。そもそも搾り取った後のパルプは味もなくおいしくないと思われがちですが、実はそうではなく、生の食材をジュースにしてもおいしいほどの糖度で、さらに栄養価もあるんです! もちろん企業によっていろいろな活用をされているかと思いますが、以下の例を紹介しましょう。

現在、日本人の消費が低迷しているといわれる「お米」。そのお米にパルプを混ぜ込むことによって、栄養価もアップし、香りや風味も豊かになります。こちらはお弁当で使用していますが、彩りも華やかになりお客さまに喜ばれています。またパルプを使用することで水分も少なく、お米がベタッとしないというお弁当としての利点もあります。この商品はフードロス対策につながるだけではなく、プラントベースフードを主食とする方にもご提供でき、農家の方のお役にも立てるので、SDGsを踏まえた一品になるのではないでしょうか?

「食材」に向き合った結果としてのフードロス対策

いろいろと取り組んできましたが、私としては食材を大事にするなど、ごく当たり前のことをしてきた結果として、現在フードロスにつながっていると思っています。私のベースは、廃棄食材を使用しているからといって販売価格を下げたりせず、他のメニューと同じ価格で販売を行いたいというところです。

なぜならば、世間から見たときには廃棄食材かもしれませんが、私から見れば形が悪くても軸の部分でも立派な食材となり、工夫をしたからこそ価値のあるメニューになるからです。廃棄食材を使用したメニューと謳ってしまうと、お客さまは多少おいしくなくても「フードロスにつながるなら注文しよう」「環境にやさしいなら注文しよう」というバイアスにかかってしまいます。イベントなどで販売するにはいいかもしれませんが、それでは適正な価格での販売は難しくなってきます。

理想は、何も明示しなくてもお客さまがそのメニューをおいしいと感じ注文してくださり、実はそのメニューに使用されているものがフードロス対策につながっていた、という好循環ではないでしょうか。日々そのように考え、今後もお客さまへ喜んでいただけるメニューを作り続けていきたいと思っています。

株式会社SYNC

代表取締役 西野 輝氏

フレンチの料理人出身。産直野菜にこだわりをもつ「sage & fennel」をはじめとした飲食店、百貨店内ブティックデリ、ポップアップストアなどを運営。そのほか、ケータリング、デリバリー、メニュー監修、商品開発等を手掛ける。また飲食コンサルティング事業として、オペレーションの再構築なども行っている。

他のコラムを読む