サイト内の現在位置を表示しています。

DX化を形にする3つのステップ・考え方とコロナ禍で注目された飲食店のDX

10,000店舗の飲食店に携わってきた分析コンサルタントが語る「飲食店DX」について2022年06月14日 カテゴリ:コラム

執筆者:株式会社Fun and Pride 代表取締役 前村 佳槻氏

DX化への取り組みには3つのステップを意識することが重要

コロナ禍になり、飲食店でもDX化の取り組みを考える機会が多くなっている。私の会社にも『社内でのDX化をどう進めれば良いのか?』と言った相談を寄せられるケースが増えている。

各専門誌やインターネット媒体などでも、業界のDX化について多くの見解と解釈が記載されており、飲食店ではいざ自店で取り組みを行おうとしても、一体何から手を付ければ良いのか解りにくい状態になっているように思う。

そんな中でも、自社の視点でDX化に取り組み、新たなビジネス変革を行っている企業も増えてきている。そうした企業の話を聞くと、DX化とされる成果を実感するまでいくつかのステップがあるように感じる。

DX化を行うことで、自店舗が何を改善していきたいのか?どのように変化していきたいのか?そういった取り組みに対する問題点や課題点を把握しているかが重要なポイントであり、また何をどう優先的に進めていくべきなのかを考える必要もあるだろう。

その中で私は、DX化への取り組みには3つのステップを意識することが重要だと感じている。そしてこの3つのステップを意識して取り組むことで、DX化への取り組みの優先順位や、その先にあるゴール設定がより明確化されていくように思う。

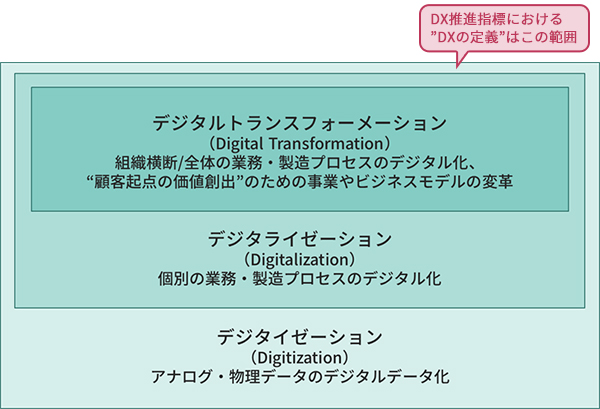

その3つのステップが、デジタイゼーション、デジタライゼーション、そしてデジタルトランスフォーメーション(DX)である。

デジタイゼーション

経済産業省の「DXレポート2」において、デジタイゼーションは「アナログ・物理データのデジタルデータ化」と定義されている。飲食店の業務に置き換えて言えば、発注や業務日報など、今まで手書き→FAXとアナログ作業していたものをデジタルデータ化することで、管理を行いやすくすることなどがこれにあたる。

この際、変更に対する現場での手間をなるべく簡素化し、スピード感を持って導入できるかが大きな要素となってくる。飲食店で働く従業員には、ITに対するアレルギーを感じる人も少なからずおり、こういった導入の初期段階では、現場側のオペレーションは変えず、まずは管理側での書類管理をPDFなどのデジタルデータ化することから始めるといった工夫も必要になるかもしれない。

まずは、スピード感を持って実行することに重点を置き、管理の簡素化や効率化といった、目的となる部分がどう改善されて行くかを形にすることが重要である。

デジタライゼーション

経済産業省の「DXレポート2」において、デジタライゼーションは「個別業務・製造プロセスのデジタル化」と定義されている。業務全体のプロセスもデジタル化していくという考え方だ。

例えば新しいマニュアルやメニューなどの情報共有を、メールで現場へ一括送信し、それを現場がチェックして返信するといった内容を、クラウド上に文章をアップロードし、現場がそれを確認してチェックマークを入れる形にした場合、現場側では返信メールを作成する手間が省かれ、管理側は返信メールを確認する手間が省かれる。

接客マニュアルや調理マニュアルも、動画にしてクラウド上で確認できるようになれば、いつでもどこでも確認でき、更新された最新情報の把握も、スピード感を持って共有することができる。

こういった、今まで行っている業務プロセス全体をデジタルデータ化することで、業務全体を効率化・簡素化することがこのフェーズでの役割となる。

デジタルトランスフォーメーション(DX)

経済産業省の「DXレポート2」において、デジタルトランスフォーメーションは「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革」と定義されている。

定義通りに解釈すれば、飲食店のビジネスモデル全体が変革されるデジタル化ということになり、新たな価値構築を目的に考えていく必要があるように思う。

大手コーヒーチェーンや大手ファーストフードチェーンが導入している、テイクアウトの事前決済注文などは、“顧客起点の価値創出”そのものの形だと思う。

導入後の様子を見ると、オーダーの集中するピーク時の店内オペレーションが改善され、利用者も行列に並ばなくて済む等のメリットを感じ、リピート率が高いと聞く。

もちろん、顧客の中にITリテラシーの格差があるため、全ての顧客が事前決済の形を好むわけではないが、注文受け入れの幅が増えることで、店舗全体の売り上げがアップしている傾向だという。

アナログ先行で展開している店舗や企業が、いきなりDX化をといってもハードルは高いかもしれないが、今まで述べたようなステップを踏むことで、自店で有力なDX化の形が見えてくるだろう。その先にはビジネスモデルの変革が行われ、新たなキャッシュポイントが構築されているかもしれない。

DX成功パターンの策定|DXの構造事業変革の環境整備

- 企業がDXの具体的なアクションを設計できるように、DXを3つの異なる段階に分解する

- これらは必ずしも下から順に実施を検討するものではない

- ※引用:DXレポート2(経済産業省)

コロナ禍の飲食業界で注目を集めた2つのDX

1.感染症対策として浸透した非接触決済・非接触オーダー

新型コロナウイルス感染症対策として、非接触決済、つまり「キャッシュレス決済」に注目が集まった。現金は多くの人の手に触れるため、感染リスクがあるということで、キャッシュレス化を行い、ICカードや個人の所有するスマートフォンで決済ができる形を取り、感染症のリスクを低減することができる。レジ前で顧客と店員が向き合う時間も削減でき、より安全であると判断されたためだ。

また、顧客と店員の接触を減らす形として、顧客のスマートフォンを利用したモバイルオーダーシステムの普及も進んだ。

以前から、大手チェーン店などではテーブル設置のタブレット端末から行う、テーブルオーダーシステムは多かったが、顧客のスマートフォンを活用したオーダーシステムはほとんど見かけなかった。

モバイルオーダーシステムは単なる非接触でのメリットのみならず、先ほど記載した事例にもある事前決済注文など、お会計もできるものもあり、レジ業務の簡素化にも付与できるなど、まだまだ活用のメリットが多く存在する。

2.緊急事態宣言などで来店客減少。対策としてフードデリバリーサービスが浸透した

新型コロナウイルス感染症が流行する以前から、フードデリバリーサービスは徐々に浸透していたが、あまりコアなサービスではなかった。それが、ウィズコロナの時代となり、一気に利用者と加盟店が増えたことで、新たな市場が開拓されたように思う。

こういったサービスを活用することで、飲食店側のメリットとしては、自社で配達のためのスタッフを雇う必要がなくなること、Web上で注文を受けるシステムを自社で用意する必要がないこと、またコストも売上が入ったときだけの手数料になっているため、デリバリー市場への参入障壁が格段に下がる。

サービスを活用する顧客側のメリットとしても、自宅やオフィスから外出することなくお店の味を楽しめるというプレミアムがもたらされる。移動する時間がなくなるため、その時間を自分の好きなことに使えるという、利用者の可処分時間の創出が最大のメリットになる。

また、こういったデリバリーサービスが浸透することで、飲食店にとっても新しいビジネスモデルが生まれている。既存の飲食店が、デリバリーの専門ブランドを立ち上げ運用する「ヴァーチャルレストラン(VR)」、実店舗を持たず、厨房設備のみ稼働させ、いくつものブランドを展開する「ゴーストレストラン(GR)」、簡素化されたVR・GRのメニューを既存店舗や契約企業に提供し、ブランドの活用幅を広げる「シェアリングブランド(SB)」。

これらのビジネスモデルはデジタル技術なくしては実現しなかったことであり、飲食店のDXの解りやすい事例ともいえるだろう。

次回のコラムではGR・VR・SBで実現するビジネスについてもう少し詳しくお話しできればと思う。

株式会社Fun and Pride

代表取締役 前村 佳槻氏

料理人としてキャリアスタート、その後14年間、料理人・バーテンダー・サービススタッフとして飲食店の現場第一線に身を置きながら新規店舗立ち上げや、メニュープロデュースなど、リアル店舗の0→1を作る仕事を行う。その後、食を中心としたIT広告企業へ移る。飲食店をweb視点と自身の経験による現場視点の両方で分析、各店舗の強みや狙いを活かしたマーケティングで、延べ10,000店舗以上の売上改善のお手伝いをする。また、食のデジタルマーケティングにも取り組み、飲食店がクラウドファンディングを仕掛けるためのビジネスモデルの立案や、サブスクリプション型飲食店の業態開発などのお手伝いを行う。コロナ禍で急加速に拡大するデリバリー・テイクアウトの中食業界にもいち早く参入し、ウーバーイーツや出前館などのデリバリーアプリ上でどうすれば注文率の向上が見込めるか?を研究・分析し、マーケットインの視点で40業態以上を開発。現在では飲食店の開業支援やVRの開発、新ブランドの立ち上げやビジネスモデルの立案など飲食業界の新たなキャッシュポイントを創出するコンサルティングを中心に活動している。

他のコラムを読む