サイト内の現在位置を表示しています。

約70万軒ある飲食店の設備をシェアリング。キッチンの活用が新規ビジネスを生む

コロナ禍のデリバリー市場において業績を伸ばす株式会社Globridge 大塚社長のコラム【連載コラム第3回】2022年03月01日 カテゴリ:コラム

インタビュー:株式会社 Globridge 代表取締役 大塚 誠氏

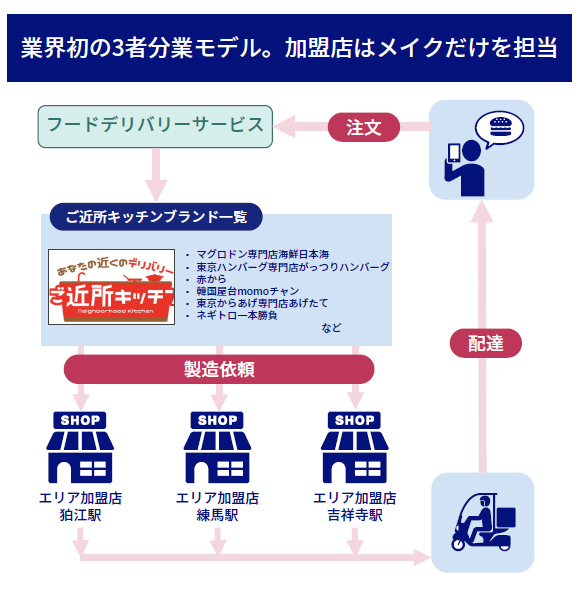

株式会社Globridgeは、コロナ禍を機にデリバリープラットフォームサービス「ご近所キッチン」の運営をスタート。デリバリー専用のブランドをオンライン上に展開し、注文が入れば配達先の近くにある加盟店へメニューの製造依頼を行うというビジネスモデルで、その調理を担う加盟店は1年半で1500店舗を超えました。

連載第3回では、デリバリー市場の拡大によって、飲食店のブランドとキッチンのあり方がどのように変化しているのか、同社代表取締役・大塚誠氏に聞きました。

約5400万世帯に出来たてを届けるキッチンの整備

フードデリバリー市場は、消費者が潜在的に持っていた「出来たてのおいしい料理を食べたい」というニーズに応えたからこそ急拡大しました。市場の拡大は今後も続いていく見込みですが、その成長をけん引していくためには、「いつ・どこでも出来たての料理を提供できるよう、消費者の生活圏内に調理できる体制を整えていく必要があります」と大塚氏。そして描いた構想は、全国各地の消費者の近くにキッチンを配置していくというものでした。

「フードデリバリーの配達先は自宅、または職場がほとんど。特に自宅への配達が多く、全国には約5400万世帯があるので、各世帯に出来たてを届けるためには拠点が必要です。そこで弊社では、各世帯の3キロ圏内にキッチンをちりばめていくことにしました。でも、新たにキッチンを開設するというわけではなく、私が考えたのは “既存のキッチンを生かす”ということでした」

全国各地にデリバリー専用のキッチンを新たに作っていくとなると、時間も費用もかかります。そして一つのキッチンで作れるメニュー数や種類には限りがあるため、各エリアに複数のキッチンが必要となるでしょう。もともとあるキッチンを有効活用できれば、スピーディーに計画が進みます。

「まずは飲食店のキッチンを活用し、さらにコンビニとも提携することで、デリバリーの商圏を広げていこうと考えています」

約70万軒ある飲食店の設備を有効活用

コロナ禍では飲食店の“儲かる方程式”が崩壊し、店舗の家賃など固定費にお金がかかる一方で利益は生み出せないという状況が発生しました。大塚氏は感染拡大時にほとんど稼働しなくなった店舗を見たとき、「毎月賃料を支払っているのに店舗が稼働していないなんてもったいない」と感じたといいます。

「全国には飲食店が約70万軒あります。コロナ禍で飲食店の稼働率が下がった分、それらのキッチンを活用できると、より広範囲の消費者に出来たての料理をデリバリーで提供することができます」

そして、こうした大塚氏の考えを落とし込んだのが、デリバリープラットフォームサービス「ご近所キッチン」の事業です。

「飲食店のキッチンには、大きな可能性があります。従来の飲食店は営業時間中しかキッチンを稼働させないのが一般的で、例えばランチとディナーを営業する店舗の場合は1日7~8時間しかキッチンを稼働させていませんでした。こんなに設備が整っているのに他の時間帯は眠っているなんてもったいないし、使い方次第で価値あるビジネスを生み出せるはずなんです」

「ご近所キッチン」は、シェアリングや遊休資産の活用といった考え方に基づいたフードデリバリーサービスです。同社はデリバリー専用のブランドをオンラインで展開し、注文が入ると配達先の近くにある加盟店へメニューを作ってもらえるよう依頼。出来上がった商品は料理宅配代行業者が消費者のもとへと届けるという、3者連携のビジネスモデルとなっています。

「弊社にとっては加盟店にレシピを提供するだけでメニューを作ってもらえますし、加盟店にとっては通常営業しながらデリバリー専用に作るメニューが1品増えるだけで、プラスアルファの売上を得ることができます。運営側・加盟店ともに設備投資をしなくていいのも、大きなメリットになっていますね」

ブランドとキッチンを切り離して考える

飲食店のキッチンに次いで同社が活用しようと考えたのは、コンビニのキッチンでした。飲食店のキッチンと比べると簡易な設備で、スタッフも料理のプロではない上に他の業務で忙しいにも関わらず、コンビニを重視するのはなぜでしょうか。その理由について、大塚氏は次のように話します。

「確かにコンビニの設備で調理できるものは限られます。しかし、全国に5万軒以上あるコンビニの出店網を活用できると、フードデリバリーの拠点を大幅に増やすことができます。そのため、弊社では現在、コンビニのキッチンに対応したメニュー開発に取り組んでいます。今後、設備が整った飲食店のキッチンは自宅で作れないようなメニューを提供するための拠点、コンビニのキッチンは、例えばからあげなど調理しやすく日常の食卓に並ぶものを提供する拠点となっていくよう、デリバリー事業を展開していく予定です」

これまでは一つの飲食店ではそのブランドのメニューしか作られないのが一般的で、ブランドとキッチンを切り離して事業を考えることはありませんでした。ブランドとキッチン、それぞれが独立することで、飲食店の新たな可能性が広がっていきそうです。

デリバリーを通して分かった新たなキッチンの可能性

昨今はフードデリバリーサービスに特化した業態が登場するようになり、店内に客席がなく厨房機能のみを持つ「ゴーストキッチン」が増加しました。これによって、日本の飲食業界ではキッチンのあり方が変わりつつあります。

「アメリカにはゴーストキッチンをはじめ、シェフが出張して個人宅のキッチンで料理してくれるようなサービスもあるなど、あらゆるキッチンを活用したビジネスモデルがあります。一方、日本ではこうしたビジネスモデルはまだそれほど発展していません。ゴーストキッチンのように一つの独立した事業としてキッチンを運営することで、新しいビジネスが生まれていくはずです」

大塚氏は、キッチンの新たな可能性に期待を寄せています。飲食業界では、「キッチンをどう活用するか」が今後のキーワードとなりそうです。

アフターコロナの飲食店は、これまでとは異なる事業展開が期待されるでしょう。次回は、これからの飲食店経営者はどのような成長戦略を描いていくべきなのか、大塚氏にお話しいただきます。

株式会社 Globridge

代表取締役 大塚 誠氏

飲食業界のDX化を志し2008年にグロブリッジを起業。

2021年から デリバリープラットフォームを開発に着手し、スピード展開を実現している。

他のコラムを読む