サイト内の現在位置を表示しています。

外食業界の動向とテクノロジーの活用

「月刊飲食店経営」の編集長が語る! 外食業界コラム2021年07月13日 カテゴリ:コラム

執筆者:月刊飲食店経営 毛利 英昭

外食業界の動向

新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響と課題

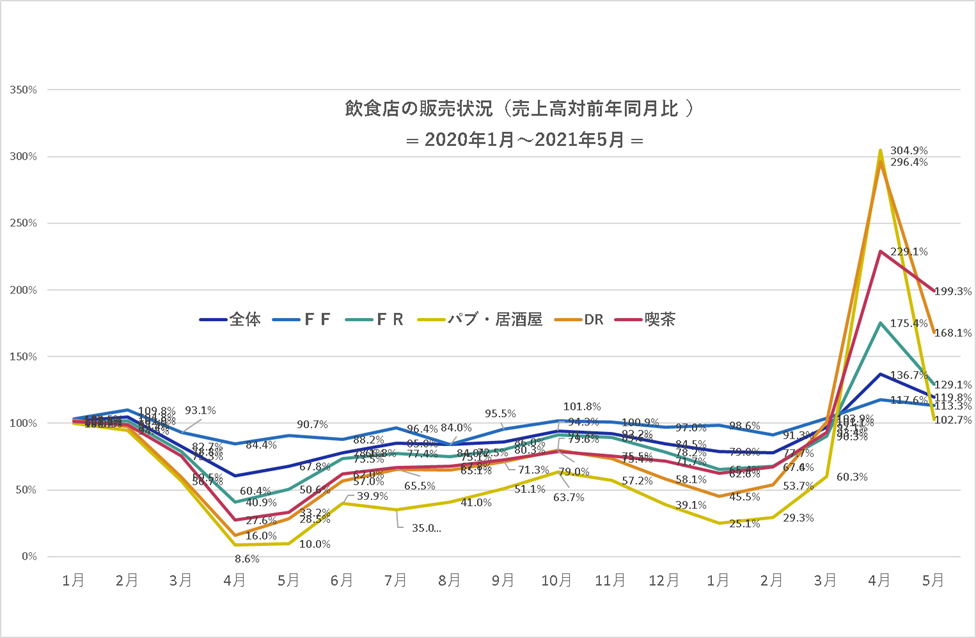

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、これまで緊急事態宣言と、まん延防止等特別措置が繰り返し発出される度に翻弄され続けてきた外食業界だが、業態によって影響はまちまちだ。図表1は、一般社団法人 日本フードサービス協会が公表しているデータをもとに作成した業態別の売上高前年対比グラフである。

新型コロナウイルス感染者が増え始めた2020年3月からは業態全体の売上高が大きく落ち込んだ。中でも、アルコールを提供するパブや居酒屋は深刻だ。2020年4月の売上高は対前年で8.6%、5月も10%と危機的状況となった。

一方で食事主体の日常的な外食を担うファストフード(以下、FF)は、店内飲食が落ち込んだものの、元々小売業的要素が強いうえ、テイクアウトやデリバリーを強化することで、店売りが落ち込んだ分をカバーし、売上を落としてはいるものの、コロナ禍前の2019年の売上水準を維持している。

ファミリーレストラン(以下、FR)もやはり休業要請や営業時間短縮の影響で売上が激減。テーブルサービスを大切にしてきた業界だけに、テイクアウトへの対応が遅れ、ゴーストキッチンにチャレンジした店もあったが、大きな成果にはつながっていない。ディナーレストラン(以下、DR)も酒類が提供できず営業時間短縮の打撃が大きく、中には老舗料亭が営業を断念する事態にもなっている。

さて、今年に入ってからはどうか。4月、5月が大きく売上を伸ばしているように見えるのだが、前年の2020年の売上減があまりに大きかったためであり、決して回復したわけではない。

図表2は、今年3月から5月のコロナ禍前の前々年2019年との比較だ。FFを除いて全業態で大きな落ち込みとなっており、特にパブ・居酒屋、DRは極めて厳しい状況。これが2年目に入っているわけで、天変地異とは言え十分な補償が無いままに要請を続けられてきた飲食店の苦悩は計り知れない。

画像を拡大する

画像を拡大する- *一般社団法人 日本フードサービス協会の公表データより作成

| 3月 | 4月 | 5月 | |

| 全体 | 80.4% | 80.5% | 80.2% |

| FF | 96.5% | 99.1% | 103.9% |

| FR | 70.4% | 69.0% | 63.8% |

| パブ・居酒屋 | 32.1% | 26.5% | 12.0% |

| DR | 61.8% | 46.4% | 49.7% |

| 喫茶 | 70.9% | 68.2% | 64.1% |

- *出典:一般社団法人 日本フードサービス協会

コンタクトレス化を進め安全・安心な店作りに取り組む

飲食店の本来の姿は、店内で食事を楽しんで頂くこと。ソーシャルディスタンスの確保、アクリル板やCO2センサーの設置、マスク会食推奨等々、店内のコロナ対策に取り組み、安全で安心して食事をして頂けるように努めていることは言うまでもない。

中でも、飲食店に限らずコンタクトレス化への取り組みが目立つ。スーパーやコンビニでは、セルフレジが急ピッチで導入された。狙いは感染対策と利便性の向上だ。感染予防のためにクレジットカードや電子マネーといった電子決済の利用者も増え、接触機会を減らす取り組みが進む。タッチパネルの非接触化も進み、セルフレジや医療機関の受付端末で直接触れずに操作できる記述の導入も進む。

飲食店では、業態にもよるが券売機、セルフオーダー端末にセルフレジの導入も一部で見られる。また、お客自身のスマートフォンでオーダーできるモバイルオーダーを検討する企業も多いようだ。

作業ロボットは実験から実用の段階へ

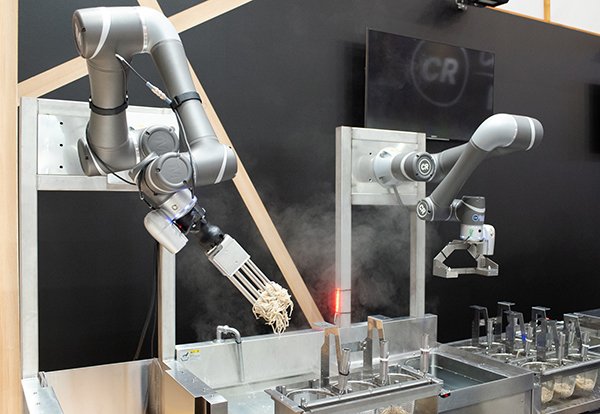

コロナ禍で、やむにやまれずスタッフを解雇した店は多いが、作業がなくなるわけではない。そこで注目されるのがロボットの活用だ。もともと採用難、人手不足に悩み続けてきた外食業界では、調理ロボットを積極的に活用しようとする動きがあったが、コロナ禍で省力化とともに安全安心のアピールにもつながっている。

店内での配膳と下膳では、搬送ロボットの実用化が見えてきた。スタッフの配膳作業を補助する搬送型のものや、無人で自動搬送するタイプも実証実験が行われている。自動搬送については、コンビニやドラッグストアでも自動搬送車の実証実験も始まっており、オフィスビル内などエリアを限定したデリバリーで、無人自動搬送車が実用化される日も近いかもしれない。

遠隔からロボット操作する技術も生まれており、コンビニでは品出し作業をオンラインでリモート操作するロボットの導入も見え始めた。

また、接客のところでは、コミュニケーションロボットの活用なども試みられてきており、人とロボットの協働作業が進みつつある。

ロボットテクノロジーで革新させ、人手不足の解決と味の均一化による飲食店の価値向上の実現を目指す。(月刊飲食店経営 2021年5月号より)

ロボットの調理はスタッフの負担軽減だけでなく、エンターテインメント性が高い。家族客が多いため子供が喜び集客にも役立つ。(月刊飲食店経営 2020年3月号より)

小売業態へのチャレンジ…店外飲食への対応

いくら店内環境を整えても、営業時間短縮要請が続く中、店売りを補わなければならない。アパレルでは、ネット通販に注力することで、店売りの減少分をカバーしているが、外食業界では通販はまだハードルが高い。

そこで各社最も注力しているのが、テイクアウトやデリバリーだ。プロが作った専門料理を家庭で楽しんで頂くだけでなく、内食回帰が進む中で日常的な食のシーンへの販売強化を図る。

特に、トンカツ、唐揚げ、焼き鳥など家で調理するのが面倒な商品のテイクアウトは好調だ。そこでも、便利で安心して利用頂くために導入が進むのが、スマホアプリを使ったオーダーシステムだ。スマホアプリを使って商品を予約注文・決済して、店で受け取るものだが、店舗の滞留時間が少なくて済み、金銭の受け渡しなど店員とのやりとりが少なく接触機会を減らすことが出来る。

また、デリバリーも好調だが、どうしても配達手数料がかかる。そこで登場したのがソーシャルデリバリーだ。オフィスでグループを作り、代表者が注文・決済して商品を店舗でピックアップする。その代表者にはポイントが付与され、次回以降のテイクアウトで利用できる。

都心のオフィス街などでは、ランチの時間を有効に使えるとあって、オフィスビルとの連携も進む。

アフターコロナはどう変わるか

ワクチン接種が行き渡り、感染拡大が収束し、営業時間や酒の提供が元に戻れば、今までのストレスを一気に発散するように、外食や旅行にこぞって出かける国民が増えるだろう。しかし、それが長く続くかは読めないところがある。コロナ禍で国民の意識や生活は大きく変わった。感染拡大収束後に、はたしてコロナ禍前の生活に戻るのか。

人流を減らそうとテレワークが推奨され、在宅勤務が増え家で過ごす時間が一気に増えた。このまま在宅ワーカーばかりになるとは思えないが、多少なりとも働き方が変わり、中食や内食需要は高止まる可能性がある。

スーパーマーケット業界は、内食回帰で各社軒並み売上を伸ばしたが、ネットスーパー事業や移動販売に力を入れ始め、アフターコロナでの販売拡大を目指す。

コンビニは、オフィス立地やマイクロマーケットに力を入れてきたこともあり、売上、客数共に落ち込んだが、まとめ買いが増え客単価は上昇、今年に入ってからは客数も回復傾向にある。コンビニも同じくデリバリーや移動販売に着手し、商品開発の手も緩めない。食のビジネスは、胃袋の奪い合い。アフターコロナの胃袋争奪は今まで以上に激しいものになりそうだ。

月刊飲食店経営 毛利 英昭氏

コンサルティング会社に16年間在籍後、2007年4月に独立し(株)アール・アイ・シー設立。外食・小売業界を中心に業務改善やシステム構築分野のコンサルティングと社員教育などを中心に活動。

2015年に商業界から、「月刊飲食店経営」「月刊コンビニ」の出版事業を引き継ぎ、現在は編集長を兼務している。

他のコラムを読む