サイト内の現在位置を表示しています。

飲食店におけるキャッシュフロー

資金繰りで困らないための現金管理の方法

「月刊飲食店経営」の編集長が語る! 外食業界コラム 2019年04月12日 カテゴリ:コラム

執筆者:月刊飲食店経営 毛利 英昭

会社経営で重要なのは、キャッシュフローすなわち現金の流れだ。それを示すのが、キャッシュフロー計算書で、上場会社では財務諸表の一つとして作成と開示が義務付けられている。しかし、計算の仕方や考え方は少々難解であり、日常の現金管理では役に立たない。 中小企業、特に現金商売が中心の飲食業では、簡単な資金繰り表を作るだけで、現金の流れは把握出来る。今回は、黒字倒産や税金を支払うのに借り入れをするような事態にならないように、資金繰りの留意点と実務で使える資金繰り表を紹介させて頂く。

資金繰りとは何か

会社の金(資金)の流れは、大きくは運用と回収と投資に分けて考えることができる。会社は、自己資金や出資金、借入金によって資金を調達する。集めた資金は、店舗設備などの投資と材料の仕入れや人件費などの運用のために使われる。そして、商品やサービスを販売することで売上となり、代金を回収し再び資金として戻ってくるという循環構造になっている。 資金繰りとは、この一連の流れを把握し、滞りなく循環するように資金の入と出を見張り、収支のバランスをコントロールすることをいう。

収益・費用と収入・支出の関係

「勘定あって銭足らず」というように、いくら会計上で利益が上がっても、資金が尽きれば「黒字倒産」となる。なぜこんなことがおこるのかというと、会計上の儲けと運転資金として手元に残る現金に差があるからだ。 家計簿のように“収入と支出”で記録してあれば、今いくらお金が残っているか明確なのだが、損益計算書に出てくる会計の儲けは、“収益と費用”の差し引き。“収入と収益、支出と費用”は、混同されやすいが別物なのだ。 例えば、仕入れた材料は、会計上は売れない限り費用(売上原価)に計上しないが、実際には代金を支払っていれば費用と支出は一致しない。 また、購入した厨房機器などの資産の支払いは、完済していても会計上は減価償却費として数期に渡り費用として分割計上するため、金の支出と費用は一致しなくなる。 つまり、収入を収益に計上する時と支出を費用に計上する時のタイミングがずれるために、「決算書で利益が出ていたのに、税金を納付する現金が無い」というような事態になる。

資金繰り表を作る

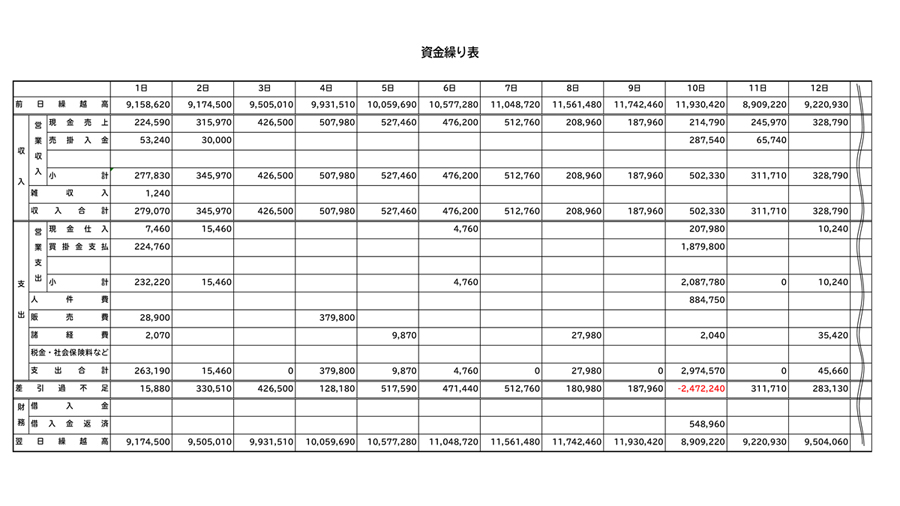

資金繰り表は、一定期間における収支を営業収支や財務収支などに区分して、資金の動き、過不足の調整、繰越金の状況などを明らかにするために作成するもので、予定と実績を記入し資金の流れを事前にとらえて打つべき手立てを考えるものだ。 資金繰り表には、特に決まった書式があるわけではない。業種や企業規模によって必要な項目は若干異なる。図表1の資金繰り表は飲食店での日次管理用のものだ。通常は、仕入れ先への支払いや給与などの人件費と予測売上高を記入するのだが、レストランウエディングでの前受け金や手形による支払いなどがある場合にはそれらを付け加えなくてはならない。

また、月次の資金繰り表を作ることも必要だ。収入と支出の項目は図表1と同じで、月ごとの収支を記載する。その時、資金繰り面で特に注意したいことが二つある。 一つは、クレジットカード決済分の売上金だ。最近は、翌営業日に即入金される決済サービスが増えているが、中には売上締め日から入金まで20日程度要するものもある。その場合には、売上が現金化されるのが翌月になることもある。最近では8割がクレジットという店も少なくないため、手数料が差し引かれて入金になることも考慮する必要がある。

画像を拡大する

画像を拡大する

二つめは、従業員の源泉徴収の納税と消費税の中間申告分の納税、さらに決算、確定申告の税金予定額を記入して資金繰り表を作ることだ。 源泉徴収については、従業員数が10名以上になると毎月の納税が必要だが、少人数の場合は半年に1度の納税にできる。また、消費税の納税は、消費税の中間申告・納税期限と納税額は直前の課税期間の消費税額によって異なるので、何月にどの程度の納税が必要になるかを資金繰り表に記載しておくことが大切だ。

消費税については、2019年10月に10%に引き上げられる。その後もおそらく段階的に引き上げられることだろう。現金には色が付いていないので、預かり消費税も売上も一緒になった通帳の現金残高をみているだけでは、予定外の支出に現金が不足するといったことにもなりかねないので、注意が必要だ。

タイミングのズレが資金ショートを招く

一般的に現金仕入、現金販売を基本とする中小飲食店では、在庫が少なく商品として製造・販売されて収入になるタイミングが早いため、物販小売店などに比べて資金繰りは比較的楽である。だから資金繰りに甘くなりがちだが、実は現金商売の資金繰りにそれほど余裕はない。

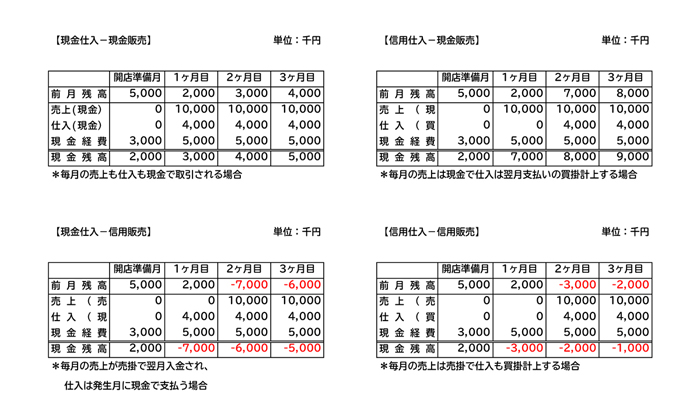

図表2は、入金と出金のタイミングの違いが、資金繰りに与える影響の違いを比較したものだ。同じ仕入金額、同じ経費金額、同じ売上金額でも支払いのタイミングが遅く、入金のタイミングが早いほど資金効率が良いことがわかる。信用仕入-現金販売になるとかなり余裕が出てくる。

まったく逆な現金仕入-信用販売(売掛販売)といった商売では資金繰りは最悪であり、収支のバランスが少し崩れると資金はたちまちショートする。「現金仕入れにつき、どなた様も掛売りお断り」と掲げた店を見かけることがある。小規模なお店で現金仕入-売掛販売した上、回収が焦げ付こうものならひとたまりもない。法人顧客が多いクラブや料亭などの信用販売(売掛販売)の発生する業種では、特に注意が必要である。

画像を拡大する

画像を拡大するいかがだろうか。資金繰り表は、電卓があれば手書きでも作成することができ、パソコンがあればより便利になる。

また、税理士に依頼することも可能だ。大切な事業が行き詰まることの無いよう、足元の資金繰りは慎重に考えたい。

月刊飲食店経営 毛利 英昭氏

コンサルティング会社に16年間在籍後、2007年4月に独立し(株)アール・アイ・シー設立。外食・小売業界を中心に業務改善やシステム構築分野のコンサルティングと社員教育などを中心に活動。

2015年に商業界から、「月刊飲食店経営」「月刊コンビニ」の出版事業を引き継ぎ、現在は編集長を兼務している。

資金繰り表の作成に役立つ本部システム

POSデータを集積・分析できる本部システムの導入により、売上や入店状況にくわえ、材料費や人件費、固定費などの経費を集約することができ ます。

他のコラムを読む