サイト内の現在位置を表示しています。

超高感度カメラ 導入事例公益財団法人 阿蘇火山博物館久木文化財団 様

火山活動の24時間365日監視を実現し、火山防災を強化

高精細な映像の観光コンテンツ活用で、地域活性化を後押し

業種:教育、学習支援業 業務: 調査研究 展示、教育普及 製品:超高感度カメラ

事例の概要

課題背景

- 熊本地震、阿蘇山噴火で損傷した火口監視カメラを復旧するとともに、自然災害に耐えうるシステム・設備として再構築したい

- 夜間や雨天時でも火口の様子を監視できるようにシステムを改良し、防災面を強化したい

- 火口状況を高精細に観測し、防災だけでなく観光・教育資源として活用できるような体験型監視・観測システムを構築したい

成果

火口内の火山活動を24時間365日、

高精細な映像で監視可能に

超高感度カメラの導入により、これまで把握が難しかった夜間や雨天時の火山活動を鮮明に確認できるようになり、地域の安心感や安全性が向上

オールチタン製筐体を採用し、

火山ガスによる腐食からカメラを保護

火口から噴出する腐食性の高い火山ガスからカメラを保護するため、オールチタン製筐体を採用。設備機器の保護と高耐久性に寄与

火口カメラの映像を活用した企画立ち上げで

観光・教育事業が充実

映像のコンテンツ化で天体観測などの新規イベントも企画できるようになり、新たな観光事業をスタート。コロナ禍においても映像を活用し、地元の小・中・高校生の社会科見学を実施

火口カメラを軸に、地元の防災・観光・教育発展に

向けた地域連携が活性化

阿蘇山の地域資源を活用した振興の在り方を検討する地域連携組織「火口カメラ運用協議会」を設立。火口カメラが、防災・観光・教育分野での多角的地域振興の中心軸に

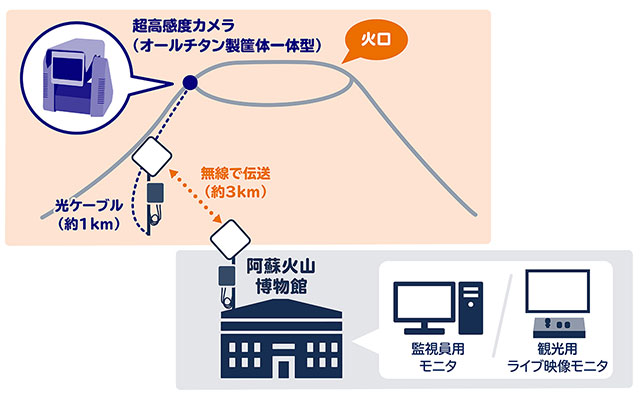

システムイメージ

本事例に関するお問い合わせはこちらから

事例の詳細

導入前の背景や課題

雄大な阿蘇の魅力を国内外に発信

熊本県阿蘇地方は、日本だけでなく世界最大級規模の阿蘇カルデラを中心としたジオパークを有する観光地。現在も火山活動を続ける中岳や山頂に広がる草原など、自然豊かな同地域は、2014年9月に世界ジオパーク(現・ユネスコ世界ジオパーク)に認定され、コロナ禍前は国内外から年間200万人もの観光客が訪れていました。

阿蘇火山博物館様は、そんな阿蘇ジオパークの中核施設として観光客を受け入れてきました。“生きた”火山の姿を楽しんでもらうため、火口の状況をリアルタイムで観察できる中継コーナーや火山活動に関する展示など、さまざまな情報発信や企画に取り組んでいます。

さらに、防災情報の発信という役割も担っており、国・自治体、報道機関に向けて、火口監視カメラで撮影した火山情報を24時間365日配信しています。

防災と観光を両立できる映像システムが必要に

常務理事

岡田 誠治氏

2016年4月に発生した熊本地震、同年10月の中岳噴火は、同博物館施設や阿蘇山頂への登山道などに大きな被害をもたらしました。応急措置によって博物館自体は同年11月に仮オープンしましたが、地震被害の復旧工事が完了したのはそれから1年後。損傷した火口カメラの復旧はさらに先の2018年10月になりました。

それまではアナログタイプの監視カメラを設置しており、晴天時の撮影は問題ありませんでしたが、夜間や雨天時には火口内の様子がノイズに埋もれてしまい視認が難しかったといいます。公益財団法人 阿蘇火山博物館久木文化財団 常務理事 岡田 誠治氏は、「カメラの復旧に伴い重視したことは、防災面で火口の様子を昼夜通して監視すると同時に、カメラの映像をコンテンツとして活用し、観光客が楽しめるような体験型監視・観測システムを構築したい、ということ。これらを実現するためには、高精度な撮影ができるカメラを設置する必要があることは認識していました」と話します。

選択のポイント

実際の映像を確認済みだったことが後押し

館長

池辺 伸一郎氏

NECグループから超高感度カメラの提案を受けたのは、熊本地震が発生する前のことでした。微弱な光の信号を検出しノイズの抑制や低減をする独自技術により、夜間でもクリアに撮影でき、近赤外撮影機能により熱源領域の撮影も可能だという説明に可能性を感じていたといいます。すぐに試験的に設置し撮影してみたところ、「夜間撮影の映像も非常に鮮明で、今まで暗くて目視できなかった部分がはっきりと見えることが確認できました。さらに設置から2週間後に噴火が発生しましたが、火口の噴火状況が精密な映像で捉えられることも確認することができました」と、同博物館館長 池辺 伸一郎氏は振り返ります。

その後、熊本地震が発生し、その半年後に起きた中岳の噴火で、火口に設置していた監視カメラ2台が損傷。どのように復旧し再構築するかを検討している中で、震災前にプレゼンテーションを受けていた超高感度カメラのことが思い当たったといいます。 すでに映像の精細さは確認済みだったことから、すぐに声を掛けて対応を協議したところ、「私たちの意向を踏まえた上での提案に加え、『観光防災』という概念による包括的なまちづくり、地域創生のビジョンも提示してもらい、心強く感じました」(岡田氏)。熊本地震の復興事業計画の一環として国や自治体の補助金制度などを活用し、本腰を入れて火口監視システムの再構築に動き出しました。

導入後の成果

24時間365日、昼夜問わず、高精細な映像撮影を実現

課長補佐

豊村 克則氏

2018年10月、超高感度カメラの設置が完了し中岳火口の監視システムが本稼働しました。 設置にあたっては、地震と噴火によって火口カメラと博物館をつないでいた有線伝送装置が破損していたため、山頂のロープウェイ駅(現・阿蘇山火口避難休憩所)と阿蘇火山博物館の間は無線伝送装置を採用し、火口カメラの撮影データの送受信網を再構築。また、火口カメラを設置していたトーチカ(鉄筋コンクリート製防御壕)内部も噴石によってダメージを受けていたため、火山ガス規制が解除されるタイミングを見計らいながら、1年半かけて既存カメラや火山灰の撤去を進め、新規カメラを設置しました。同博物館 課長補佐 豊村 克則氏は「無線化に当たっては火山灰の影響も懸念しましたが、検証した結果、大きな影響はないことがわかりました。受信する映像も安定しています」と話します。

新規カメラによる高精細な監視映像は、気象庁や報道機関などに火山情報として配信されており、熊本県・阿蘇市からも防災・観光分野への貢献度が評価されています。また、「これまで視認できなかった夜間の火山現象もクリアな映像で撮影できるため、研究素材として学術的評価も高まりました」(池辺氏)。

夜間 湯だまりの撮影映像

火山活動の規模が数値で分かり、遠隔でのメンテナンスも可能

カメラの標準仕様として、撮影している対象物のサイズを、映像とレンズスペックから算出し、数値として画面上に表示する機能を搭載。それまで推測値だった火口周辺の穴や噴石、噴煙など、火山活動の規模が視認できるようになり、研究素材データとしても利用価値が高まりました。

筐体はオールチタン製とし、火口から噴出する腐食性の高い火山ガスからカメラを保護。また、カメラレンズの汚れも、遠隔操作による水の噴射+ワイパー作業が標準仕様として搭載されていることから、耐久性・メンテナンス面にも配慮されていることを実感しているといいます。

観光企画の多角化を実現

公益事業グループ担当

吉良 玲二氏

撮影映像を使い、プロジェクションマッピングによる火口付近の映像体験やVR体験コーナーを設置するとともに、火口カメラも来場者が遠隔で上下左右に自由に動かせるようにし、カメラ自体もアトラクションツールとして活用できるようになりました。

さらに、火口カメラと同性能の超高感度カメラを使い、日没後の星空観測ができる「ナイトミュージアム」など、新規企画も相次いで立ち上げました。同博物館 公益事業グループ担当 吉良 玲二氏は「高機能なカメラを活用して企画が立ち上げられるようになり、これまでできなかったことができるようになりました」とし、今後は四季折々の企画を組み、幅広い客層に訴求していきたいと考えています。

火口カメラに秘められたポテンシャルを最大限に活用したい

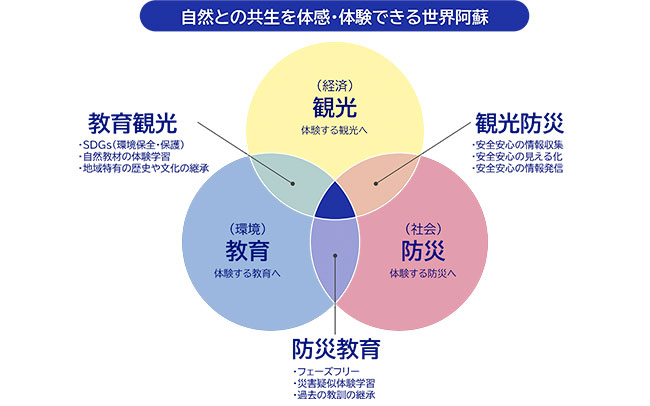

2023年10月、阿蘇火山博物館では国土交通省などの国・自治体(有志)、民間企業などと「火口カメラ運用協議会」を発足しました。

これまでも、阿蘇の中核施設として火山情報の発信や観光客の受け入れ(災害発生時の避難所整備含む)、自然科学教育活動など、防災・観光・教育事業に取り組んできました。さらに、防災対策と観光事業の両立を目指し、2018年7月に阿蘇市、阿蘇火山博物館、NECは「安全・安心かつ持続可能なまちづくり」に関する包括連携協定を締結(2021年度に第2期協定締結)。火口カメラシステムの再構築策を検討しながら、博物館を軸とした地域活性化の仕組みを模索してきました。

しかし、2021年10月に発生した中岳大噴火により再び火口カメラが損傷し、撮影を休止する事態が発生。また2020年以降の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、阿蘇地域は防災・観光面において厳しい状況が続きました。協議会の発足は、2年ぶりに火口カメラが復旧したことをきっかけに、阿蘇山の魅力を発信するためのツールとしてどのように活用していくかを地域とともに考えていきたい、という思いから。岡田氏は「生きている火山とどう付き合っていくのか、超高感度カメラというツールを生かして、博物館や阿蘇地域のBCP(事業継続計画)を見据えた取り組みを地域全体で行うための土台としたい」といいます。また、さまざまな業界の関係者が集まる協議会を通して、山間部の河川や砂防、温泉源泉などの監視においてもカメラに使われている超高感度技術の活用を広め、地域の防災や減災の一助にもなれるよう、活動に力を入れています。

博物館に保存している40年余の火山活動アーカイブの再編集やインバウンド向けライブ配信、映像データの分析による安全・安心な観光客の受け入れ態勢など、できることは多岐にわたります。「博物館の資産ではなく、地域資産としてこのカメラを活用してほしい。協議会を通じて利用拡大を図り、地域に貢献していきたい」(岡田氏)。

火山ガス解明に注力

協議会の活動を通じた地域創生の取り組みを推進すると同時に、「データ収集の精度を高めていきたい」と話す岡田氏が注目しているのは、火山ガス。阿蘇山では二酸化硫黄ガスが発生することが多く、低濃度でも健康被害が懸念されることから、頻繁に立ち入り規制がかかります。この火山ガスを分析・可視化できれば、観光客の安全・安心対策だけでなく、噴火の前兆が検知できる可能性があります。すでに過去データの解析は進めていることから、岡田氏は「どういった形で“見える化”できるか、提案を含めて協力いただければ」と期待を寄せています。

お客様プロフィール

公益財団法人 阿蘇火山博物館久木文化財団

| 所在地 | 〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水1930-1 |

|---|---|

| 設立 | 1982年(2004年以降、財団として運営) |

| 事業内容 | 阿蘇火山博物館の設置運営、火山関連資料の収集・展示、学術的調査研究および火山災害に対する防災面における調査研究等、同調査研究に関する啓発・普及活動、阿蘇地域における社会教育活動への寄与 |

| URL |  https://www.asomuse.jp/ https://www.asomuse.jp/ |

この事例の製品・ソリューション

本事例に関するお問い合わせはこちらから

(2024年1月12日)

- ※記載されている会社名、製品名、サービス名などは該当する各社の登録商標または商標です。